Helena Ferro de Gouveia: “Falta dar a liberdade total às mulheres para serem aquilo que quiserem”

Analista de política internacional, é um dos rostos que mais se tem destacado na análise à guerra da Ucrânia. No seu novo livro, "Mulheres na Guerra", resgata as histórias das muitas mulheres esquecidas pelas narrativas oficiais, provando que o lugar delas é onde quiserem estar. Seja num estúdio de televisão ou na frente de combate.

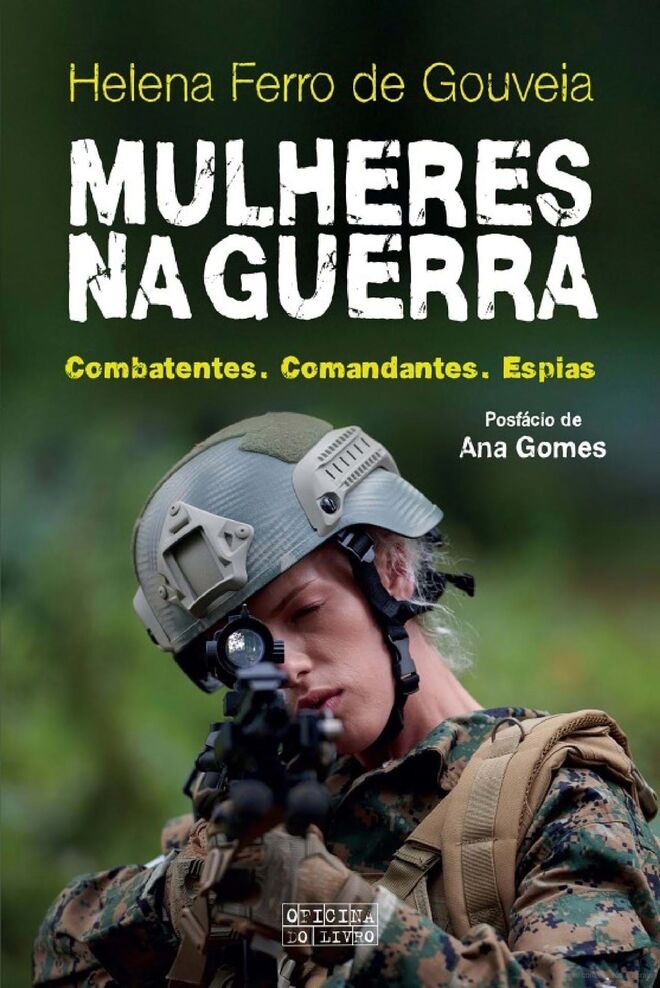

Quando, em 2014, Evgeniya Esmeralda quis combater no Donbass, nenhum comandante a aceitou. Tinha 22 anos e uma filha de apenas um ano. "Mas depois a guerra começou a aquecer e as coisas começaram a mudar", recorda, sem esquecer a raiva que sentiu quando lhe disseram que "o lugar de uma mulher não era no campo de batalha, mas na cozinha." Além do confronto contra o inimigo, teve de debater-se contra a discriminação. Esta é apenas uma das histórias que Helena Ferro de Gouveia conta em Mulheres na Guerra – Combatentes, Comandantes, Espias (Oficina do Livro). "Considerei que era uma boa altura para fazer uma reflexão sobre a guerra, que está presente em muitos aspetos da vida, mesmo quando disso não nos damos conta", esclarece a autora.

Licenciada em Comunicação Social, pós-graduada em Direito da Comunicação e mestre em Liderança, Helena foi jornalista do Público, tendo vivido na Alemanha durante duas décadas. Nesse período, além de correspondente, foi consultora e gestora de projetos internacionais de cooperação e desenvolvimento, trabalhou em mais de 50 países espalhados por quatro continentes. Ajudou a desenvolver a Rede Notícias da Amazónia, no Brasil, a rede de rádios dos povos indígenas da Bolívia e diversas rádios locais no Bangladesh. Deu aulas de jornalismo na Argentina, Bolívia, Brasil, Moçambique, Timor, Guiné-Bissau, Gana, Uganda, Sudão do Sul, e foi docente num campo de refugiados no Quénia.

No regresso a Portugal, foi Diretora de Comunicação do grupo Bel, administradora da Lusa e do Grupo Global Notícias, mas é porventura na qualidade de analista política que a maioria das pessoas a (re)conhece. A guerra da Ucrânia tornou-a numa presença assídua nas emissões da CNN, demonstrando, também ela, que as mulheres podem ser voz ativa em matéria de guerra. Afinal, é esse o grande propósito do seu livro: confirmar que o seu papel não se resume à qualidade de vítimas ou de cuidadoras. Combatentes, comandantes, espias ou jornalistas, elas são a prova de que a guerra também pode ter rosto de mulher.

Este livro é, acima de tudo, uma tentativa de contrariar uma narrativa construída e centrada no masculino, como de resto acontece com a generalidade da História oficial?

É uma reflexão sobre a guerra. Com o início da guerra na Ucrânia, as pessoas deram-se conta de que havia muitas mulheres nas Forças Armadas ucranianas e muitas delas na linha da frente. Um dos grandes debates nas Forças Armadas dos países ocidentais – e esse foi o tema da minha dissertação na Academia Militar – era precisamente se as mulheres podiam estar na linha da frente. O Reino Unido, por exemplo, só em 2016 abriu o acesso das mulheres a determinadas especialidades e à frente de combate. Os americanos também só o fizeram recentemente, porque se deram conta, no Afeganistão, que, em situações de emboscada, as mulheres combatiam da mesma forma que os homens. Não havia nenhum motivo para que não pudessem estar na linha da frente. É um tema que me interessa e sobre o qual leio há muito tempo. Quando pensamos em vikings, pensamos em homens. Mas também havia mulheres. Existem combatentes mulheres desde há muitos séculos, veja-se por exemplo as amazonas das estepes.

Uma das formas de reconhecer o mérito de algumas dessas mulheres foi com a atribuição dos seus nomes a ruas. Se pensarmos na escassez de exemplos, concluímos que muito está por reconhecer...

Com certeza! Um dos livros que usei na minha pesquisa foi a História Militar Portuguesa, muito sólido academicamente, mas onde não há uma só referência a uma única mulher. Tenho muitas dúvidas de que, em toda a história militar portuguesa, sobretudo se pensarmos que o nosso exército tem quase tantos anos como o próprio país, não haja uma única mulher de relevo. No livro conto a história da Mata Mouros, mas, tal como ela, haverá muitas que ainda não são conhecidas, que ainda não foram investigadas. Há todo um trabalho a fazer.

Além da multidimensionalidade, há uma amplitude de perfis, de ocupações, de épocas históricas. Este era um projeto antigo?

Fui jornalista e correspondente de guerra. Fui conhecendo as histórias destas mulheres ao longo do meu percurso. Casos como o de Martha Gellhorn, que ficou sempre secundarizada relativamente ao marido [Ernest Hemingway] e foi a única mulher, a única profissional do jornalismo, a estar presente no Dia D na Normandia. Queria mostrar essa amplitude da presença feminina nas guerras e não apenas nos papéis tradicionais. Das espias, por exemplo, que sempre foram subestimadas e das quais ainda persiste uma visão algo masculinizada. Pensa-se quase sempre na Mata Hari, a sedutora. Mas as maiores espias da história da espionagem eram perfeitamente discretas e não usavam a sua sexualidade. Resumindo, quis fazer um livro com solidez académica, mas que chegasse a toda a gente.

Também existem motivações pessoais, nomeadamente a partida do seu pai para a Guerra Colonial. Isso marcou-a de uma forma particular?

Sim. Nasci na Guiné-Bissau. O meu pai era militar, fez várias missões. Voltou da Guiné com um trauma de guerra sobre o qual nunca falou. Era um pai carinhoso, mas também era um presente-ausente. Só muitos anos mais tarde, quando regressei à Guiné-Bissau, teria já trinta e poucos anos, e trouxe uma série de fotografias, consegui falar de guerra com o meu pai. Isso também me marcou. Tenho familiares que estiveram em outros teatros de guerra, na Índia, em Angola, em Moçambique. Continuo a achar que há muito a dizer sobre a Guerra Colonial, o confronto ainda está por fazer. Depois, também pesou o facto de ter vivido vinte anos na Alemanha e ter lido muitas páginas sobre a génese da Alemanha desde a Prússia, passando pelas duas guerras. Sempre me interessou essa dimensão.

Quando escolhe ser jornalista há a motivação de ser repórter de guerra?

Não, fi-lo porque sempre gostei de escrever. Nunca esqueci que a minha professora primária, logo nessa altura, me disse que um dia iria ganhar a vida a escrever. Na altura de ir para a faculdade, concorri para Direito e para Comunicação Social, pensando que o Direito talvez fosse mais aborrecido e a Comunicação Social mais estimulante. Depois as coisas foram acontecendo.

Na Alemanha, onde trabalhou como correspondente, teve a oportunidade de abraçar outros projetos.

Sim, é um país fantástico, deu-me oportunidades que provavelmente não teria em Portugal. Conheci dois Papas, o Presidente norte-americano, o [Mikhail] Gorbatchov, fiz uma série de contactos, tive oportunidades de viajar. Foi uma época que me deu muito.

Quando se fala de guerra, há aquela ideia de mulheres e crianças para um lado, homens para o outro. Essa divisão voltou a ressoar aquando da Guerra da Ucrânia, apesar das muitas que ficaram a combater. Porquê?

É uma discussão muito longa, longe de estar resolvida. Creio que continua a haver muito preconceito na forma como se olha a mulher. Ela ainda é a cuidadora e, quando há filhos, ainda se espera que seja a mãe a protegê-los. Eu fui buscar refugiados à Ucrânia e, uma das crianças que trouxe, veio com uma família amiga. O pai e a mãe ficaram ambos a combater. Há a ideia errada de que a mulher tem menos capacidades físicas para o combate – sendo que o combate também já não é o mesmo. Há um conjunto de ideias pré-concebidas que é preciso ultrapassar. A Helena Carreiras, atual Ministra da Defesa, conta no seu livro [Mulheres nas Forças Armadas Portuguesas, edições Cosmos] que, quando as mulheres entraram nas Forças Armadas Portuguesas, deram-se conta de que era preciso mudar as unidades militares. Houve alguém que se lembrou que eram precisos bidés. Até aí, tudo certo. Mas depois fizeram uma fila de bidés, igual à fila de lavatórios. Havia problemas com o tamanho dos sapatos, com as fardas para grávidas... enfim tudo isso foi evoluindo, mas há problemas que persistem, como a questão do assédio sexual.

"What’s a woman doing here?" O título da autobiografia de Georgette Dickey Chapelle remete para uma pergunta que continua a ser feita. A mulher ainda tem de reclamar o direito de participar num cenário de guerra, sobretudo se for mãe.

No livro conto essa história de uma general norte-americana retratada numa capa de revista em que se lia ‘Quando a mãe vai para a guerra’. Ninguém faria isso a um homem general. Ainda falta separar a dimensão de mãe da sua dimensão de profissional. Falta fazer esse trabalho de dar a liberdade total às mulheres para elas serem aquilo que quiserem. Seja ser "só" mãe ou apostar numa carreira.

Como se, para os homens, ir para a guerra fosse uma questão de dever e, no caso das mulheres, fosse algo do domínio da excecionalidade.

Porque, se pensarmos nos arquétipos, o homem é o guerreiro e a mulher é associada à beleza.

A leitura do livro deixa evidentes várias dicotomias e contrassensos.

Não quero ser mal interpretada, mas é isso que torna a guerra fascinante. Por um lado, porque permite uma série de evoluções científicas. A triagem de Manchester, por exemplo, que usamos hoje em qualquer hospital, foi desenvolvida em cenário de guerra, as cirurgias de urgência, o uso alargado da penicilina, os horários dos comboios, que se deveu à necessidade de transportar militares, o desenvolvimento dos motores a jato. Por outro lado, há o fascínio nas artes. Alguns dos maiores livros da literatura estão ligados à guerra. A própria pintura. Veja-se a Guernica, de Picasso. Expressões que usamos, como ‘dar o corpo às balas’, inspiradas numa linguagem militar. Foi também essa a reflexão que quis fazer.

Também conta a história das prostitutas recrutadas durante a Guerra Civil Americana, que acompanhavam o exército do general unionista Joseph Hooker, sendo essa a origem da palavra hooker.

As mulheres de conforto eram uma constante. Sabemos que havia essa presença, em diferentes contextos. Onde havia soldados, havia prostitutas.

Por um lado, a agressão sexual e a vulnerabilidade, por outro, uma espécie de emancipação. Anna Kvit, socióloga referida no livro, faz essa ligação entre a guerra e o aumento de agência por parte das mulheres. Como explica essa capacidade em momentos de crise?

Ela defende que temos de reconhecer às mulheres essa capacidade de agência, de decidir se querem participar. Também na Ucrânia esse processo não foi fácil. A guerra pode ter ajudado a acelerar a presença das mulheres na linha da frente, como snipers, como pilotos de helicóptero, como condutoras de carros de combate, isto apesar de haver uma longa tradição de mulheres na guerra, sobretudo no espaço soviético. Quem lê a Svetlana Alexijevich [A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Elsinore] apercebe-se da quantidade, mais de um milhão de mulheres, que foram apagadas e até convidadas a não falar sobre a guerra, quando tiveram um papel ativo. A agência não é necessariamente boa ou má, não fiz julgamentos ético-morais, mas a guerra também tem essa dimensão... às vezes é muito difícil perceber o bom e o mau. Uma das grandes discussões que muitos académicos tiveram durante muito tempo era precisamente se as mulheres eram ou não capazes de matar.

A questão da brandura vs. crueldade. Esta guerra veio mudar alguma coisa nesse aspeto?

Penso que sim. Já existiam exércitos com uma relativa igualdade de género. Estou a lembrar-me do israelita. Esta guerra da Ucrânia é a mais mediatizada de sempre, é seguida ao segundo no Instagram, no Twitter, no Tik Tok. Há uma multiplicidade de canais que contribui para mostrar a mulher num papel que ela não tinha. A Nato anda a discutir estas questões há muito tempo, mas só recentemente isso entrou para as diretivas. Aliás, a tenente-coronel Diana Morais foi nomeada precisamente para fazer esse trabalho de perspetiva de género. Isto para dizer que há todo um trabalho que está a ser feito, mas ainda vai demorar a que sociedade em geral veja a mulher de outra forma. Ainda afirmamos sem pensar "isto é para meninas".

Um dos capítulos do livro é dedicado às repórteres de guerra.

Quando olhamos para as mulheres que vão para a guerra nem sempre pensamos em alguns dos desafios que enfrentam apenas por serem mulheres. A questão menstrual, por exemplo. Nas Forças Armadas, durante muito tempo, o package atribuído não incluía pensos ou tampões. A questão das agressões sexuais. A necessidade de balizar o seu espaço. Hoje, já há muitas enviadas especiais em terrenos de guerra, correspondentes, repórteres de imagem, fotógrafas. A Cândida Pinto, para mim, é o exemplo da repórter de guerra. Ninguém se atreverá a considerá-la um homem. Talvez muitos homens gostassem de ser como ela. Nisso houve uma evolução.

Já não há a necessidade de camuflar traços físicos, da mesma forma que já não estão arredadas da frente de batalha. Martha Gellhorn referia-se às vicissitudes da cobertura jornalística e aos motivos de reportagem nas franjas da guerra. De que forma é que uma aparente limitação pode ser uma mais-valia?

As mulheres acabavam a tratar os aspetos sociais da guerra. As melhores reportagens da Martha Gellhorn talvez sejam aquelas que nascem da retaguarda da guerra. São obras de literatura, com uma forte dimensão social. No meio da destruição, ela encontra o vendedor de tulipas, e tudo o que ele representa.

Faz sentido falar do olhar feminino ou é uma falsa questão?

Não sei se é o olhar feminino ou simplesmente o estar-se atento. O papel do jornalista é esse, ver o mundo que ninguém vê. Senti isso em campos de refugiados no Sudão, ao ver microjardins no deserto, um pouco de beleza e de normalidade no meio do horror. Talvez no passado os homens fossem para a guerra mais focados nos grandes feitos militares, mas isso mudou. Por isso não sei se há uma perspetiva feminina da guerra. Sobretudo hoje.

Falando do outro lado da moeda: qual a importância da participação das mulheres nos processos de paz?

É enorme, sobretudo desde a Resolução 1325 [do Conselho de Segurança das Nações Unidas] sobre Mulheres, Paz e Segurança. Está mais do que documentado que a participação de mulheres em processos de paz permite que os acordos alcançados sejam mais duradouros, porque elas têm um papel muito ativo e integrado nas sociedades, conseguindo pensar aspetos que os homens nem sempre contemplam. Há vários estudos nesse sentido. A presença de mulheres nestes processos também serve para que outras mulheres consigam participar e conversar, de forma a fazer aquilo a que se chama information gathering (até porque as mulheres têm, habitualmente, muita informação na comunidade). Finalmente, é importante para pensar um processo de paz que também sirva as mulheres.

Esta guerra na Ucrânia veio abrir espaço para as mulheres no comentário televisivo. Como explica esta maior visibilidade?

Era algo por que batalhava há muito tempo. Houve, de facto, uma mudança de paradigma. Creio que a CNN teve um papel importante ao convidar mulheres muito válidas, com perfis diferenciados e percursos relevantes. Mulheres com capacidade de análise. É importante perceber aquilo que se está a passar no teatro de operações e qual o tipo de manobras táticas, mas a guerra é mais do que isso. Há a dimensão política, a diplomática, a comunicacional. As mulheres tiveram finalmente a oportunidade de demonstrar que são tão ou mais competentes que muitos homens no desempenho deste papel.

E diria que há uma forma diferente de comunicar?

A seriedade é a mesma. Não vejo diferenças no trabalho de preparação, no estudo, na análise. Talvez apenas do ponto de vista que alguns comentadores são um pouco herméticos, ou seja, falam para um público que tem um certo entendimento do ponto de vista militar. Creio que, acima de tudo, prevalece uma tentativa de descodificar e a capacidade de comunicar.

Como é que lida com o mansplaining?

Sou uma pessoa muito segura de si. Sei as horas que trabalho, os livros que leio e aquilo que invisto, além dos anos de terreno que me dão uma capacidade de análise diferenciada. Fui, contra quase todos os académicos e militares, das poucas pessoas em Portugal a dizer que a guerra ia começar, tal como disse que a chegada dos talibãs a Cabul era uma questão de horas e não de dias, como estava a ser avançado. O terreno dá-nos outra sensibilidade. Trabalho muito, leio a imprensa internacional, procuro estar atualizada. Quando estou a fazer comentário, sei o que estou a dizer. Tenho mais experiência de terreno em países em conflito do que a esmagadora maioria dos militares deste país. E não armada. Experiência de terreno, de contacto. Sei o que é estar sob bombardeamento, o que é ver mortes e vítimas. Porque é que um homem me haveria de explicar algo que conheço, que vi de perto, a que senti o cheiro?

Por fim, quem comenta tem o dever de imparcialidade?

Quem comenta tem o dever da objetividade e rigor, porém não de equidistância, sobretudo num conflito onde está tão claro quem viola o direito internacional e prossegue uma política revisionista e expansionista.