Jeanine Cummins: “O que aconteceu com o meu livro nunca teria acontecido se eu fosse um homem."

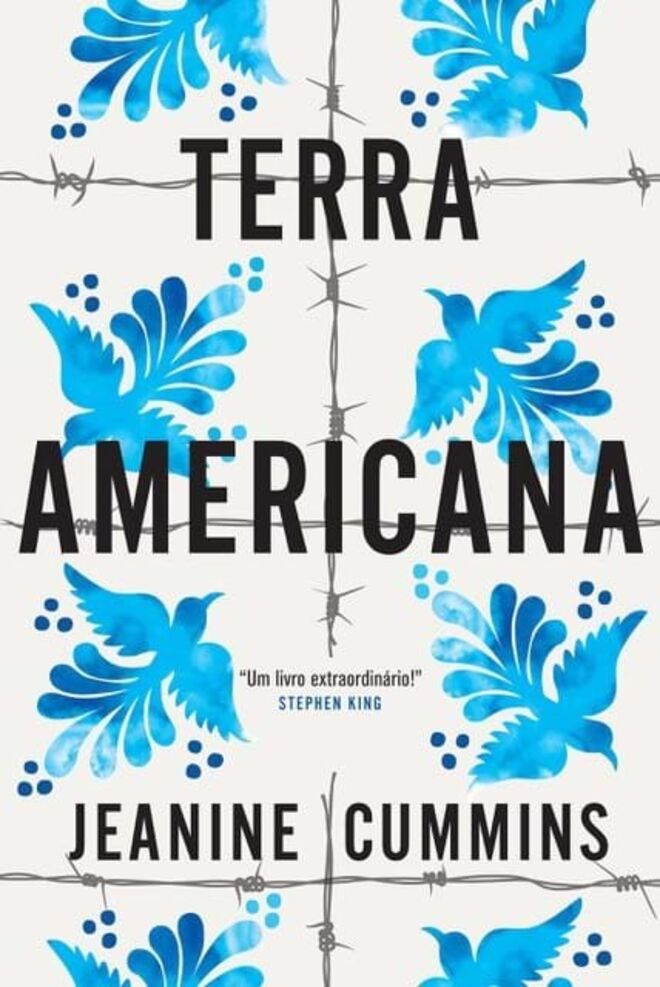

A escritora não queria acreditar quando, após a saída do romance ‘Terra Americana’, sobre migração e sobrevivência, foi acusada de apropriação cultural. À Máxima, conta como se encontrou no meio das acusações e como lidou com as ofensas numa era trumpista.

"Quando visito cidades como Lisboa, gosto de ir aos sítios com frente de mar ou rio, de entrar em livrarias, fazer compras, visitar museus… comer boa comida - o que já fiz!", começa por nos dizer, entusiasmada, Jeanine Cummins. O sol está tímido na cidade, mas aparece no seu esplendor quando entramos no lobby do hotel onde iremos conversar com a autora. A escritora americana está de passagem pela cidade lisboeta para promover o seu livro Terra Americana, editado em Portugal pela Leya em 2020. "Bacalaíto! Na nossa cultura porto-riquenha também usamos muito bacalhau!", diz-me, quando lhe pergunto o que já comeu, referindo-se aos tradicionais bolinhos de bacalhau salgado feitos em Porto Rico (a sua avó era de lá). É a sua primeira vez em Portugal, mas Cummins até nasceu aqui ao lado, em Rota, cidade na província espanhola de Cádiz.

Estávamos prestes a "entrar" na pandemia quando li o livro que pôs Jeanine nas bocas do mundo; afinal, Terra Americana dividiu norte-americanos, mexicanos e não só, com leitores e autores a acusá-la de apropriação cultural. "Foi só no continente americano, parece-me", conta, sem esconder uma certa angústia na voz.

O romance em questão, e em debate, é sobre a dura viagem dos migrantes que tentam a aterradora travessia do México para os EUA. É uma narrativa que acompanha uma mãe e um filho, Lydia e Lucas, que fogem de Acapulco depois de a sua família ter sido assassinada. O livro, que chegou a fazer parte do restrito Book Club de Oprah Winfrey, foi alvo de várias críticas: resumindo, Jeanine foi questionada por ser uma caucasiana privilegiada, narrando a história a partir do seu quadrado, sem justa causa. Acontece que Jeanine esteve cinco anos a investigar e a viver o que retrata, tendo feito até voluntariado nos sítios que descreve. Centros de paragem de gente que vem física e psicologicamente despedaçada, tentando atravessar a fronteira e procurar salvar as famílias que deixam para trás (mais de 560 migrantes morreram em 2021, de acordo com dados do governo norte-americano). Sentada com ela e prestes a conversar, percebo rapidamente que depois da tempestade da polémica veio a bonança.

Este livro é um page-turner. De onde vem esta capacidade para escrever com tanto ritmo?

Eu leio quase exclusivamente ficção. A não ser que esteja a fazer pesquisa para um livro e leio não-ficção sobre o tópico. Leio das coisas mais populares aos thrillers, da ficção cómica ao mais sofisticado da ficção literária que existe. Não há uma exigência em termos de ser um page-turner, também gosto de romances mais contemplativos desde que as personagens sejam carismáticas, que eu goste delas, que a linguagem do livro seja boa e faça sentido. Claro que se a história for boa, isso é um bónus.

Como na literatura oriental?

Sim… Alguns escritores têm de escrever com muita beleza para que captem a minha atenção. Há escritores de que gosto sem grande ação nos seus romances, mas que têm um tormento nos seus corações, na sua vida privada, ou nos seus cérebros, que lhes dá aquela intensidade.

Cresceu rodeada de livros? Havia alguém leitor ávido na sua família?

Os meus pais eram os dois grandes leitores, mas liam coisas muito diferentes das que leio. Tínhamos uma sala de leitura, mas também havia livros espalhados pela casa. O meu pai lia muito thrillers, livros militares, [do género de] Tom Clancy. A minha mãe lia Erma Bombeck, que eu também acabava por ler com 10 anos. Totalmente inapropriado, mas achei-a tão engraçada que eu adorava (risos). Nunca esquecerei a sensação de ser muito pequena, ir à biblioteca dos meus pais, e poder escolher o que quisesse. Era uma experiência mágica. Na minha infância tínhamos de racionar o dinheiro. Comprávamos a nossa roupa em segunda mão, a minha mãe levava-nos às compras duas vezes ao ano, uma na primavera, outra no outono, e várias vezes não ficava com nada para mim, porque apesar de a minha irmã ser mais nova que eu 18 meses, era maior, então eu ficava com as roupas dela. Recebia um novo vestido na Páscoa, a minha mãe fazia-os. Quando eu penso nessa minha infância, é muito nostálgico, parece muito querido, mas em contraste com a forma como as crianças crescem agora na nossa comunidade – com tudo e demais, e com muitas coisas, como roupa, de péssima qualidade – foi boa.

Cresceu na East Coast da Califórnia, mas nasceu em Espanha.

Era bebé quando fui para a Califórnia. Mesmo perto de Washington D.C e no estado de Maryland. Foi um sítio excelente para crescer, muito diverso, muito inclusivo, muito cool. Os meus filhos estão a crescer de forma muito diferente. Voltando à infância, a minha mãe era muito fixe quando se tratava de "aquilo que conseguires trazer para casa, traz." Assim, sempre que ia à biblioteca trazia tipo 25 livros em tote bags. Era um luxo.

Quando sentiu que tinha vontade de escrever?

Eu escrevia poesia muito má em criança, contos, e aos seis anos escrevi o meu primeiro livro com umas sessenta páginas. Curiosamente era sobre uma pequena rapariga que saía da América, sozinha, fugida. Sempre adorei escrever. Não era grande estudante, mas todos os meus professores reconheciam que a escrita era uma área em que poderia vir a ter sucesso, mesmo chumbando a Ciências e a Matemática (risos). Era boa a inglês. Não conhecia ninguém que fosse escritor, nem que vivesse das Artes, então parecia muito irreal, não me parecia muito praticável, nem uma possibilidade para mim. Estudei Comunicação e Inglês em Maryland, na escola estatal. Achava que a minha melhor possibilidade seria ser professora.

E depois?

Mudei-me para Nova Iorque e consegui um trabalho numa Editora. Trabalhei com a Penguin [Random House] 10 anos. Foi lá que percebi que poderia ser escritora, comecei a ver que pessoas como eu escreviam livros e recebiam dinheiro por isso (e algumas não era assim tão boas!). Comecei a pensar: "Eu posso fazer isto". E depois tentei.

O primeiro livro foi um livro de memórias.

Sim, tive excelentes editores. Uma história verdadeira, horrível, que aconteceu na minha família. Foi o meu irmão que sugeriu que eu o escrevesse. O meu chefe ajudou-me a publicá-la.

Como foi essa sensação de publicar um primeiro livro?

Na altura pareceu-me ser um sonho, achei que ninguém iria ler, foi libertador pensar isso. Não precisava de ser perfeito, nada interessava. Claro que esse sentimento mudou, sobretudo com Terra Americana. Mas naquela altura foi sentir que estava a escrever num vazio. Nunca considerei o feedback dos leitores, pareceu-me sempre um sonho. Quando consegui o contrato foi muito excitante, quase não recebi dinheiro desse livro. Estava só imensamente feliz por ser publicada. Os meus colegas apoiaram-me muito.

Esta história, a de Terra Americana, é muito real. Como se preparou para a escrever?

Comecei a escrever o livro em 2013, fiz cinco anos de investigação. Entreguei-o em 2018, e saiu em janeiro de 2020, mesmo antes do país fechar. Comecei a ler tudo o que podia sobre migração na América, sobre migração forçada, textos académicos, estudos sociológicos, literatura… Quando achei que academicamente tinha uma boa base de conhecimento, fui para o México. Visitei abrigos, orfanatos, em cozinhas de apoio aos migrantes, falei com todos os especialistas possíveis, advogados voluntários, pessoas que deixavam água no deserto, pessoas que documentavam casos de direitos humanos nas fronteiras, pessoas dos abrigos, muitos migrantes, polícia de controlo de fronteira, familiares, todas as pessoas com quem consegui, falar. Fui para lá a achar que entendia, mas quando vemos [os casos] é outra dimensão. Foi a diferença entre compreender algo com o meu cérebro e sentir com o meu coração. Foi isso que me permitiu escrever esta história.

Alguma experiência em particular que tenha ficado na memória?

Sim. Quando estava num abrigo, havia um jovem que entrou, vindo de Guatemala, devia ter cerca de 22 anos. Tinha perdido um pé no La Bestia [conhecido pelo comboio da morte, é um comboio de mercadorias usado por migrantes para tentar chegar aos Estados Unidos da América]. Ele estava com uma perna pendurada atrás das costas, a coisa mais chocante foi perceber que eu sabia, sim, que as pessoas morriam todos os dias naquele comboio, mas que quando se vê aquilo, quando está à nossa frente, é diferente, é sentir. O abrigo era masculino, havia uma sensação de "bravado", um ambiente de animosidade e companheirismo, e quando este jovem chegou toda a dinâmica do sítio mudou. Escrevi, mais tarde, um ensaio sobre esse momento descrevendo-o como se tivesse sido uma gota de detergente líquido da loiça a cair numa frigideira gordurosa. Toda a gente se afastou dele. Toda a gente se tornou reverente, perceberam que podiam ser aquela pessoa, que no dia seguinte um deles podia ser aquele rapaz. Embora esteja a projetar os meus pensamentos nele, consigo imaginar que tivesse uma família, todos a contar que chegasse aos EUA, ganhasse dinheiro para os salvar. Ali estava ele na fronteira, sem poder passar, sem poder atravessar o deserto, nem voltar para casa. Está preso ali, sem conseguir dizer à família. Nem consigo descrever a expressão assombrada do seu rosto. Não trocámos uma palavra, mas a presença dele emocionou-me muito.

Foi um momento de viragem?

Decidi naquele momento que era absurdo ter medo de escrever este livro. Perante a coragem dos que realmente sofrem, porque não têm hipótese, o mínimo que podia fazer seria escrever um romance.

Vivemos na era do ódio nas redes sociais. Sentiu-o na pele quando a acusaram de apropriação cultural? Sobretudo depois de todos esses anos de investigação?

Não foi injustiça que senti, o que senti foi perda, luto. Foi muito doloroso. Que vinha de um sítio muito magoado. Foi muito doloroso, senti como se a verdade de quem eu era, do que o livro era, do que eu escrevi, não interessava. Porque havia tanto ódio. Também foi doloroso porque não era sobre o livro, era sobre mim, sobre a minha aparência, foi muito pessoal.

Em Portugal, não sentimos essa onda de ódio, pelo contrário.

O livro foi traduzido em 28 línguas, só nos EUA é que isso se passou. Havia um elemento deste ódio que era legítimo. Havia uma frustração entre os escritores mexicanos, por terem tentado contar estas histórias durante anos, e as pessoas não queriam saber. Mal pagos, desvalorizados, no meio das editoras americanas, durante décadas.

O que faz para apaziguar essa onda de acusações?

Tive de fazer as pazes com isso, dizer para mim que qualquer que fosse a resposta dos leitores ao livro, teria de estar bem com isso – a resposta foi positiva. Mas há que ter em conta a fracção muito intensa, embora pequena, das críticas.

A era Trump ajudou a essa fração ser mais amarga, acusando-a da tal apropriação?

Absolutamente. Este livro saiu num momento que não pude antecipar, e isso teve, claro, um impacto na forma como ele foi recebido. Demorei cinco anos a escrevê-lo, foi pura coincidência que no dia em que o entreguei – numa sexta-feira - a minha editora o tenha enviado para 20 outras editoras, e no dia seguinte as páginas dos jornais fossem sobre a primeira caravana de migrantes ter chegado às fronteiras. Qualquer editor que tivesse o meu manuscrito nas mãos, naquele fim de semana, pensou: agora sei quem são estas pessoas. Foi pura coincidência, mas teve um impacto tremendo. Claro que a era Trump foi uma era de ódio tal que exacerbou esses sentimentos de medo, raiva, frustração na extrema-esquerda. Cresceu um movimento que pôs as pessoas a lutar contra fascismo com fascismo. Os ódios cruzaram-se, eu fui apanhada no meio.

Se não fosse mulher, não teriam existido estas questões?

Eu direi, apenas, que o que aconteceu com o Terra Americana nunca teria acontecido se eu fosse homem. Ponto. Ninguém iria querer saber da minha aparência se eu tivesse um pénis. É uma coisa que me deixa furiosa.

Também porque o romance foi um sucesso?

Acho que parte do que aborrece as pessoas, sobre este livro, tem não só a ver com o facto de ser uma escritora mulher, mas também com o facto de ter criado uma personagem feminina forte, destemida. Estamos habituados a consumir histórias sobre o México, sobre narcotraficantes homens, com armas. Abrimos a Netflix e é isso. Ou é um agente DEA [Drug Enforcement Administration] com uma arma, quase sempre homem. Se sugerimos que sejam as mulheres e as crianças os protagonistas, as pessoas recuam, ninguém quer arriscar isso. É sempre tudo sobre os "gajos" com as armas.

Vendeu os direitos a alguma produtora?

Sim, aguardamos para saber se vai existir alguma série ou filme sobre.

Sente que o livro mudou a forma como as pessoas olham para os migrantes, nos EUA?

Não sei. A nossa política de imigração continua a ser um problema. A resposta administrativa perante a crise humanitária nesta área tem sido incrivelmente desapontante. Não vejo mudança, globalmente. A forma como os migrantes estão a ser tratados reflete como a lei internacional de refugiados precisa de revisão. Nos últimos três anos, tenho tido a oportunidade de me reunir com as pessoas em clubes de livros, e sei que as pessoas têm doado dinheiro em resultado de ter lido o livro, claro que isso me faz sentir bem. Faz-me sentir um certo equilíbrio cósmico para todos aqueles sentimentos tristes que surgiram após a publicação. É bom sentir agora as coisas boas da mudança. Se calhar vão doar mais, vão votar diferente. Durante um ano, disse que se os clubes de livro doassem, eu doaria um valor igual, e que iria ao clube fazer uma apresentação. Conseguimos imenso dinheiro.

Gostaria de escrever outra história de sobrevivência?

De certa maneira, todos os meus livros são sobre sobrevivência, sobre sítios de onde vem ódio ou desespero.

O que está a ler agora?

Tenho andado a reler livros. Estou a escrever um novo livro e fiquei presa na estrutura. Estou a ler coisas com uma estrutura não-cronológica. Reli o Atonement de Ian McEwan, e o Cloud Cuckoo Land de Anthony Doerr, que são bons exemplos dessa mestria literária. O mais difícil, para mim, é sempre a estrutura e o enredo. O desenvolvimento de personagens, diálogo, narrativa descritiva, são as partes em que tenho mais facilidade.

Soraia Tavares: “[Com a Ariel] revi-me na situação de querer ver na televisão alguém como eu e não encontrar”

Conversa com a cantora e atriz sobre o lançamento do seu primeiro álbum “A Culpa é da Lua”, sobre as suas raízes africanas e o orgulho que sente por ser a voz portuguesa de Ariel no novo filme “A Pequena Sereia”.