Cláudia Varejão, realizadora. “Somos todos diversos sem exceção. Somos todos queer.”

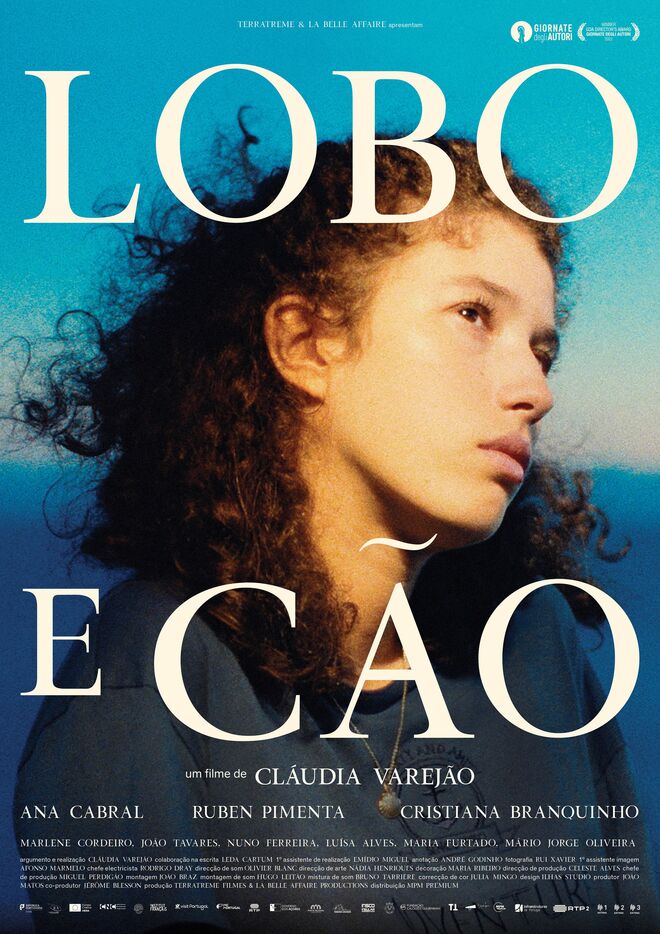

'Lobo e Cão' é dos mais belos filmes de 2022. A partir de relatos reais e recordações da sua própria vida, Varejão conta vivências de adolescentes LGBTQ+ nos Açores. As relações familiares e os sonhos, ou a religião que tanto assombra ou dá esperança ao arquipélago. Conversa com a realizadora sobre o processo de trabalho num filme que corta o fôlego a quem o vê.

Cláudia sentou-se num dos pátios interiores da Cinemateca de Lisboa. É, para si, uma zona de passagem. Prefere ficar ali connosco e fugir à azáfama do restaurante que se enche de pessoas no primeiro andar.

O velho edifício resiste ao centro de negócios da cidade programando ciclos de cinema clássico. Também ele é uma ilha numa Lisboa que se descaracteriza. Mas a hora de almoço é o tendão de Aquiles da Cinemateca. A fauna dos escritórios não parece querer saber muito da Sétima Arte e atravessa os corredores cheios de posters antigos apenas para uma refeição rápida.

Cláudia Varejão observa. Há o vai e vem de pessoas e o seu olhar não esconde curiosidade, mesmo enquanto nos dá esta entrevista.

Nasceu no Porto há 42 anos, começou a fazer curtas-metragens de ficção. Com o passar do tempo aproximou-se do documentário. Habituou-nos a imagens oníricas, em Amor Fati (2020) o seu cinema documental já não filmava só a realidade, sentia-se uma vontade de Cláudia se aproximar da ficção.

Lobo e Cão tenta uma nova linguagem e, num argumento ficcional pré-escrito, misturou vivências reais de pessoas que a realizadora conheceu nos Açores – muitas delas são os atores que contracenam à frente da sua câmara de filmar. Ninguém era ator profissional antes da rodagem de Lobo e Cão, mas ao longo do filme revelaram um destino feito para o cinema.

Cláudia trabalhou com psicólogos e sociólogos no processo criativo, as histórias com que se deparou nas ilhas vinculavam urgência social, "não estava à espera de encontrar tanto sofrimento", diz-nos ao longo da conversa. Assim foi criada a primeira associação de apoio à comunidade LGBTQI+ no arquipélago dos Açores, a (A)mar.

A sua voz é pausada e serena, está completamente vestida de preto, tem um apontamento azul na roupa que lembra o mar que ilustra o cartaz deste seu filme que não conseguimos esquecer.

Podemos começar por falar desta ideia de uma ilha confrontada com os corpos LGBTQI+ que filmas. Pergunto-me se um corpo queer não é por si só uma ilha, na forma como se relaciona com o mundo exterior. A maneira como as pessoas olham para esse corpo e a necessidade que um corpo queer pode sentir em afirmar-se. Sentiste que as pessoas que estavas a filmar eram um pouco como ilhas?

A tua pergunta já traz a afirmação que fui vivendo ao longo do processo. Desde logo quis que o filme fosse uma ilha dentro de uma ilha. E que estas pessoas todas e as suas vidas fossem ilhas dentro de ilhas, que os seus corpos e a sua vivência da sexualidade e das suas identidades, nos seus papéis de género neste teatro social, fossem também ilhas.

Estamos a falar de pessoas que sentem um certo isolamento, solidão e uma singularidade. São [pessoas] diferentes de todas. Se pensarmos nestas questões sociais e nos papéis atribuídos ao género, nos contextos insulares são muito visíveis. É um contexto muito binário nesse sentido, os papéis das mulheres são muito tradicionais e dos homens também, esta prisão existe para os dois lados. E há aquilo que existe entre estes dois opostos. Existe, mas num grande silêncio e num grande escondimento. São vidas muito escondidas.

Eu acho que queer somos todos, no sentido em que somos todos diversos sem exceção, mas a forma como nos vamos construindo culturalmente é que se aproxima mais de um oposto, seja ele qual for... Este filme é sobre o entre...O título Lobo e Cão é um título binário, o lobo é um ser que tem uma vivência mais selvagem e livre, e o cão é mais domesticado. Podemos até pensar que o cão podia ser o papel feminino e o papel masculino ser atribuido ao lobo.

Quando uma pessoa não assume a sua sexualidade isso pode existir assim?

O que eu acho é que estes jovens, a certa altura, no filme, retiram as máscaras e dizem: "não pertenço a este papel, eu sou tudo entre estes dois opostos."

Alguém queer ou LGBTQ+ pode identificar-se com o que vivem as tuas personagens, creio... Mesmo que tenha crescido numa cidade e não numa ilha. De certa forma a adolescência é uma ilha, é um território onde estamos muito fechados em nós próprios e a tentar pertencer a algo. Estamos cercados por mar, tudo é difícil de atingir e as utopias estão todas muito presentes.

Eu venho do Porto que nos anos 80 era uma cidade fechada, era uma ilha. Precisei de fazer o movimento de sair e de ir à procura de mim própria para saber o que podia ser ou não ser. Este guião definiu um bocadinho a procura deste lugar de que me recordava e conhecia. Gostava de me apaziguar com ele também.

Senti isso muito presente nos atores mais novos, nos mais velhos sentia de outra forma, havia uma memória nostálgica da sua própria adolescência. Gostavam que a vida fosse diferente para os seus filhos. As mães, no filme, acho que trazem muito isso, tentam dar chão e ser pontes para o mundo aos filhos. São elementos muito silenciosos e muito protetores. Foi assim que fui encontrando estes jovens, foi um casting muito longo.

Com muitas idas e voltas entre o continente?

Isto começou tudo em 2016, quando fui fazer uma residência em São Miguel. Nunca tinha ido às ilhas, apaixonei-me logo.

Foi a paisagem humana que me impactou, e foi uma imagem particular. Uma vez estava numa doca piscatória e havia um grupo de homens muito tradicionais, todos tatuados, com rostos marcados (como o pai do Luís no filme) ...E de repente eles estão a limpar as redes e a pôr as coisas para o mar, e vem um grupo de miúdas trans. Numa zona de pescadores, elas estavam todas aperaltadas com vestidos e saltos altos, maquilhadas.... Estavam lindas. Deviam ter 15 ou 16 anos.

Elas aproximaram-se dos pescadores e a minha cabeça naquele momento teve medo, pensei: "isto vai correr mal." E não. Elas eram filhas, vizinhas daqueles homens. E ficaram ali todos na palheta, e eu fiquei muito intrigada com aquilo e fui falar com as miúdas.

Parecia ser uma comunidade?

Não. Havia pessoas muito diversas, mas que não pertenciam a esta ideia de comunidade. Isso não existia. Estavam todos muito isolados e estamos a falar de territórios muito pobres, muito fustigados socioeconomicamente. Mexiam-se assim em pequeninos grupos.

Comecei a perceber que, por não haver uma ideia de pertença, havia muito sofrimento. Havia ali quase um Portugal de há quase duas décadas. Não existiam organizações de apoio à comunidade LGBTQI+, não se falava nisso. Havia o estigma "do zabela", sabes o que é? O zabela é o zé que é bela. Isto é a "bicha" lá.

Quase se parece com Jezabel essa expressão.

Parece... É uma coisa feminina, também.

No filme há quase uma sensação de que se pode querer exorcizar o demónio daqueles corpos, por existir muita religião.

Completamente. E depois há os carnavais, porque é um lugar muito festivo. As ilhas, por serem territórios isolados, estão sempre a organizar festas, eventos relacionados com tradições religiosas. E nestas alturas estes corpos permitem-se o travestismo. Vestem-se de outras personagens, mesmo que sejam personagens religiosas.

A religião neste filme tem um papel muito forte de castigo... Mas também de alguma "bichice". O contexto religioso é de uma exuberância muito queer.

Viste essas miúdas e percebeste logo que querias seguir essa pista?

Logo. A artista plástica Luísa Cunha costuma dizer que não cria as suas peças, ela diz obedecer aos pensamentos para cumprir as peças. A minha cabeça ordenou-me fazer este filme.

Aquele era o contexto que eu reconhecia da minha juventude, era aquele lugar de fechamento. Era o medo que não me permitia ser quem eu gostava de ser. Comecei logo a escrever o filme com os jovens. Eles contavam-me as histórias e ia escrevendo. Isto foi em 2016, depois trabalhámos na escrita e no financiamento.

Em 2020, com a pandemia, começámos a fazer os castings primeiro online e houve logo uma resposta massiva, porque os miúdos estavam todos fechados em casa. E depois mudei-me para a ilha, no início de 2021, comecei a fazer os castings presenciais e foi muito impressionante.

E começaste logo a trabalhar psicodrama? Vi no genérico que estavam creditadas duas pessoas por terem trabalhado psicodrama como os atores. [psicodrama é uma técnica de psicoterapia em grupo em que se usa representação dramática improvisada]

Exatamente. Quando escolhi os miúdos houve duas etapas muito importantes.

Eu não podia trabalhar com aquela comunidade sem uma ajuda terapêutica, porque os jovens iam estar a trabalhar comigo durante meses, mas nas casas ou no bairro onde viviam eles não eram aceites. Portanto eu não tinha ferramentas para os ajudar de forma a que viessem capacitados para trabalhar comigo.

Desde logo contratei dois terapeutas paras acompanhar o processo todo de preparação do filme, rodagem e pós. Convidei terapeutas e sociólogos da ilha e psiquiatras para fazerem finalmente um centro de apoio a pessoas LGBTQ+ e às suas famílias. É aqui que nasce o A(mar). É o primeiro centro de apoio LGBTQ+ para todo o arquipélago. Foi forte poder trabalhar com o elenco escolhido e com os dois terapeutas.

Em vez de fazermos trabalho de ensaio de cenas do guião, fizemos três meses de terapia de grupo, em que trabalhámos ferramentas do psicodrama e do sociodrama. Dentro do grupo, todas as semanas, todos partilhavam quais eram as suas histórias de vida, escolhiam determinadas cenas das suas vidas, encenavam-nas e trocavam de papéis. Isto foi uma grande ferramenta quando chegou a altura de fazer o filme. Eles sentiam que pertenciam à comunidade, que tinham emoções em comum entre eles. O guião era um acessório.

Nas tuas primeiras curtas-metragens não tinhas muitos diálogos. No Lobo e Cão podemos dizer que há diálogos como no cinema mais convencional?

Sim, mas também há outro lugar de observação. A Ana (a protagonista) é uma personagem muito silenciosa, não estamos dentro do mundo interior dela porque a observamos a observar. Há diálogos, mas não são a chave do filme.

A chave são as ações?

Sim. Como as pessoas se comportam ou se protegem.

Achas sempre que a realidade é um bom ponto de partida para a ficção?

É sempre o lugar onde vamos todos beber.

Em Portugal parece que estamos sempre a tentar construir a quarta parede na ficção.

O nosso cinema mostra muito isso, é muito formal e teatral. Acho que nunca me passou pela cabeça ser realizadora em miúda. O cinema que via eram os grandes blockbusters. Ao cinema mais erudito só tive acesso mais tarde. Vi filmes do Hitchcock, mas queres mais masculino que aquilo? Eu acho que só vi filmes de homens.

Nos blockbusters podes ter visto algumas figuras feministas fortes.

Como performers, não como realizadoras. Não fui muito educada culturalmente para que a mulher tivesse esse papel. (pausa) Isto sou eu agora a pensar nisso.

Onde achas que encontraste sinais para seguir essa via?

Cresci nos anos 80, a minha mãe fotografava muito e eu comecei a ganhar esse gosto. Fotografava os eventos de família e começaram a aparecer as primeiras câmaras de vídeo que eram caras e nós éramos de uma classe média, os meus pais eram professores.

Depois de pedir muito lá consegui uma câmara japonesa Hitachi, ainda a tenho. Filmava a minha família e fazia filmes com os meus primos, fazia histórias e uns créditos à mão. Por isso este lado documental. O meu cinema vem daqui.

Quando fui estudar sentia uma grande tristeza, sentia-me desenquadrada. Lembro-me que quando trabalhava com os atores e eles me perguntavam o passado das personagens... Eu não lhes sabia responder, pensava que não sabia fazer cinema de ficção.

E constróis as tuas próprias regras aos poucos, não? No fundo isto é um filme de ficção com bases de documentário...Que vem da minha própria vida...

Sabes o que te atrai no rosto de uma pessoa para teres vontade de a filmar?

São pessoas que estão muito conectadas com o seu mundo interior. São pessoas muitas singulares que estão conectadas com uma interioridade qualquer. Respondem sempre ao lado, são autênticas.

Eu própria, ao longo da minha vida, parece que estava sempre entre as palavras – entre as frases. Parecia que ninguém dava por mim. São pessoas que se movem muito silenciosamente, as que me atraem. Nos castings, quando vês muitas pessoas, as que têm esta particularidade salientam-se. E se for um casting com atores profissionais é igual.

O facto de ter sido criada uma associação LGBTQ+ com o teu filme é importante para ti? Sentes que cumpriste uma missão?

Não estava à espera de que isto acontecesse. Estava focada no filme, não sabia que ia encontrar tanto sofrimento e não sabia que ia ter a necessidade de pertencer à organização desta associação. Nem ajudar tanto pessoalmente.

Tornou-se numa surpresa muito gratificante humanamente, acho que sou uma pessoa melhor com o que aprendi sobre o ser humano. Tenho sempre medo de trabalhar com pessoas e elas depois ficarem desamparadas, por viverem o entusiasmo do filme e depois regressarem à vida real.

Isso é algo que os atores profissionais sentem, mas vão aprendendo a lidar com isso.

Sim têm ferramentas, ou sonharam muito com aquilo ou então focam-se no filme seguinte. Aqui não. Eu tinha medo de deixar a terra queimada. Tinha medo disso. Falava disso com a equipa e sentia que queria devolver algo às pessoas da ilha.

Quando fizemos a antestreia na ilha senti que chegámos à meta. Eu não tinha dinheiro para levar os técnicos de Lisboa que trabalharam no filme à antestreia. Muitos foram com os seus próprios meios e até dormiram em casa de pessoas da ilha que tinham conhecido durante a rodagem.

O que foi mais surpreendente para ti, apresentar o filme em Veneza ou em São Miguel? (O filme ganhou o prémio principal da secção "Giornate degli Autori paralela" no Festival Internacional de Cinema de Veneza)

A estreia em São Miguel tinha esta carga de devolver o filme à casa, e de reencontrar as pessoas, ver como estavam as famílias. Ver como as mães que entram no filme estavam empoderadas e ver as "zabelas" ali ao lado dos políticos e sabes.... Está tudo bem.

Foi bom ver os políticos com as bandeiras nas mãos, mesmo que seja só proforma... Bandeiras LGBTQI+?

Sim, levei bandeiras para toda a gente. Foi um fenómeno social muito forte.

Veneza foi [sobre] cumprir esta linha de horizonte que está muito no filme de chegar a algum sítio. Veneza trouxe isso aos jovens que saíram da ilha e foram comigo. A validação do público internacional, porque em Veneza mais do que aplaudir o filme as pessoas estavam a aplaudir os jovens que estão no filme. Lobo e Cão será exibido em sessão especial no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, com a presença da realizadora e de Hugo van der Ding.

Lobo e Cão será exibido em sessão especial no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, com a presença da realizadora e de Hugo van der Ding.