Michelle Obama revela os bastidores do seu discurso mais famoso

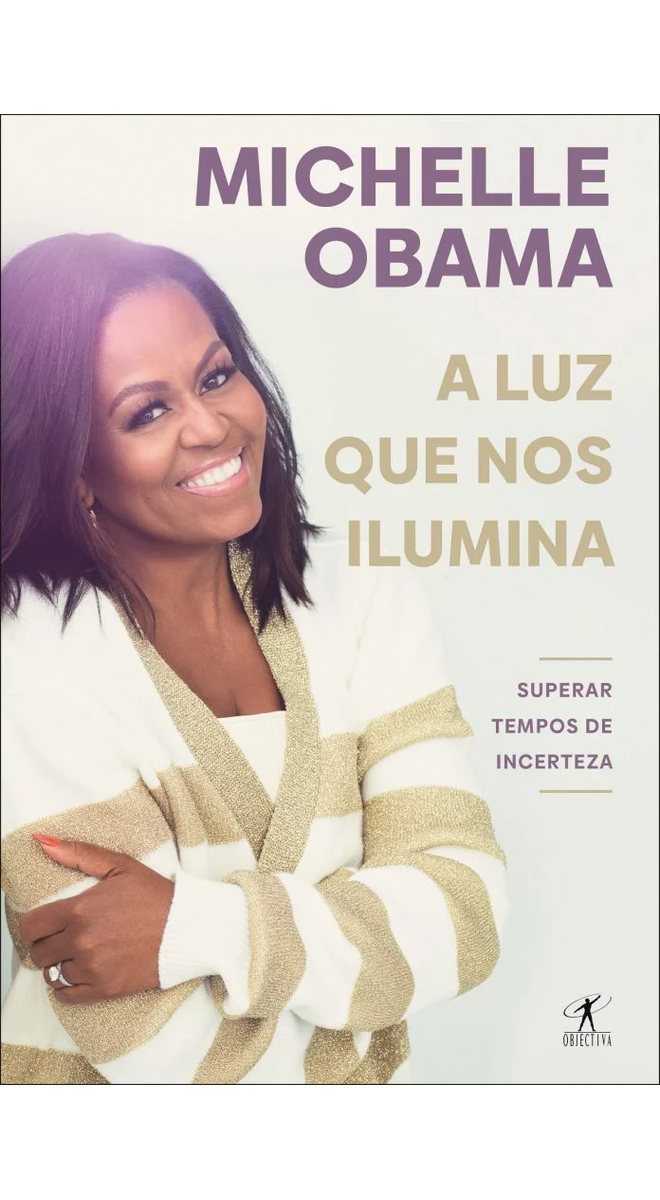

'A Luz que Nos Ilumina' (Objectiva), o segundo livro de Michelle Obama, foi primeira-dama dos EUA entre 2009 e 2017 - e a 46ª mulher a ocupar o cargo - chegou este mês a Portugal. A Máxima teve acesso exclusivo a um excerto em que a autora fala sobre um dos momentos mais emocionantes do seu tempo na Casa Branca.

"Quando as pessoas me perguntam o que é ir mais alto, explico que, para mim, é fazer o que é preciso para que o nosso trabalho conte e a nossa voz seja ouvida, independentemente das circunstâncias. Ajuda-nos a mantermo-nos ágeis e a adaptarmo-nos à mudança, à medida que ela vai chegando. E descobri que se torna ainda mais viável, quando estamos preparados e equipados com várias ferramentas. Ir mais alto não tem que ver apenas com o que acontece num só dia, num só mês ou num só ciclo eleitoral. É algo que permanece ao longo de toda a vida, até em toda uma geração. Ir mais alto é uma demonstração, um compromisso em mostrar aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas e à nossa comunidade como é viver com amor e agir com dignidade. Porque em última análise, pelo menos pela minha experiência, o que mostramos aos outros — seja esperança ou ódio — irá apenas criar mais do mesmo. Mas não se iludam: ir mais alto é trabalhoso — muitas vezes um trabalho árduo, amiúde cansativo, frequentemente inconveniente e quase sempre pungente. Será preciso ignorar todas as pessoas movidas pelo ódio e pela dúvida. Será preciso erguer alguns muros entre nós e os que preferem ver-nos falhar. E é preciso continuar a trabalhar quando os outros à nossa volta ficam cansados ou se tornam cínicos e desistem. O falecido líder dos direitos civis John Lewis tentou recordar-nos isto. «A liberdade não é um estado; é uma ação», escreveu em tempos. «Não é nenhum jardim encantado numa encosta distante onde podemos finalmente sentar-nos e descansar.»

Vivemos numa época em que reagir se tornou quase demasiado fácil, demasiado conveniente. A raiva espalha-se facilmente, a par com o sofrimento, a desilusão e o pânico. A informação e a desinformação parecem fluir ao mesmo ritmo. Os nossos polegares podem arranjar-nos problemas, tornando-se vetores fáceis da nossa fúria. Podemos escrever algumas palavras iradas e enviá-las como mísseis para a estratosfera digital, sem nunca sabermos com precisão onde ou como ou quem será atingido por essas palavras. E, sim, a nossa fúria é muitas vezes justificada, tal como o nosso desespero. Mas a questão é o que fazemos com eles. Será que podemos transformá-los em disciplina para que sejam mais duradouros do que o ruído? Hoje em dia, a complacência usa muitas vezes a máscara da conveniência: podemos clicar em «gosto» ou numa tecla de copiar e depois darmo-nos por muito satisfeitos porque somos ativos, ou ativistas, após um esforço de três segundos. Gostamos de fazer barulho e de nos aplaudirmos uns aos outros, mas por vezes esquecemo-nos de fazer o trabalho.

Com um investimento de três segundos, podemos estar a criar uma impressão, mas não estamos a criar a mudança. Estamos a reagir ou a responder? Vale a pena pensar nisso. É uma pergunta que me faço antes de publicar algo nas redes sociais ou tecer qualquer tipo de comentário público. Estarei a ser impulsiva, apenas a tentar sentir-me melhor? Terei posto os meus sentimentos em algo concreto e praticável, ou estarei apenas a ser impulsionada por eles? Estarei pronta para empreender o trabalho real envolvido na mudança?

Para mim, o processo de escrever pode ser uma ferramenta incrivelmente útil quando se trata de ir mais alto. É um meio através do qual consigo movimentar-me por entre as minhas emoções, filtrando-as de forma útil. Durante a campanha de Barack e ao longo dos meus anos na Casa Branca, tive a sorte de trabalhar com escritores de discursos talentosos que se sentavam ao meu lado e me deixavam despejar o que me ia na cabeça, tomando notas enquanto me debatia com os meus sentimentos mais viscerais, ajudando-me a dar sentido aos meus pensamentos e a começar a dar-lhes forma.

Falar com um ouvinte de confiança sempre me levou a testar as minhas ideias à luz do dia. Permite-me dar largas à minha raiva e às minhas preocupações e começar a procurar um raciocínio mais amplo. Sou capaz de separar o que é produtivo do que não é e chegar a um conjunto superior de verdades para mim própria.

Aprendi que os meus pensamentos iniciais raramente são muito valiosos; tratam-se apenas do ponto de partida do qual posso avançar. Quando vejo tudo na página, começo a melhorar, a rever e a repensar, encontrando o meu caminho em direção a algo com um objetivo real. O meu processo de escrita tornou-se uma das ferramentas mais poderosas da minha vida.

Se aquele primeiro discurso na convenção em Denver em 2008 marcou uma espécie de começo para mim, a rampa que me levou à minha vida como primeira-dama, o que fiz em 2016 pareceu-me uma descida, o princípio do fim. Sabia o que queria dizer, tinha a minha mensagem, o meu núcleo de sentimentos. Estava tudo decorado e ensaiado, tudo na minha cabeça. Mais uma vez as coisas correram ligeiramente mal. Desta volta, não foi um teleponto estragado, mas sim uma épica tempestade de verão que pousou sobre Filadélfia no momento em que o meu avião começou a aproximar-se do aeroporto.

Estava a viajar com alguns assistentes e devia começar o meu discurso na convenção dentro de cerca de uma hora, quando de repente o ar se tornou turbulento, abanando-nos. A voz do piloto da Força Aérea chegou pelo intercomunicador, pedindo a todos para apertarem os cintos. Mencionou qualquer coisa sobre a eventual necessidade de fazer um desvio para o Delaware, devido ao estado do tempo. Isto desencadeou imediatamente uma conversa em pânico entre os membros da minha equipa sobre como lidar com o atraso: eu era a oradora principal naquela noite na convenção, a âncora em torno da qual tinha sido construída a agenda para o horário nobre.

Afinal, os abanões eram só um aperitivo, porque, passado mais ou menos um minuto, o avião voltou-se violentamente para um lado, como se estivesse a ser desviado da sua rota por um monstro enorme e invisível a flutuar algures lá fora na escuridão. Durante alguns segundos, parecia que o avião ia cair, de lado e para baixo, como se estivesse totalmente fora de controlo. À minha volta, ouvi pessoas começarem a gritar e a soluçar enquanto os relâmpagos riscavam o céu do lado de fora das janelas e o avião era sacudido entre as nuvens. Consegui ver as luzes fracas de uma cidade lá em baixo. Não estava a pensar se ia morrer ou não. Só queria fazer aquele discurso.

Naquela altura, era primeira-dama há quase oito anos. Tinha-me sentado na beira da cama de militares que tentavam curar-se de ferimentos de guerra devastadores. Tinha chorado com uma mãe cuja filha de quinze anos fora fatalmente alvejada num parque de Chicago quando vinha da escola para casa. Tinha estado dentro da minúscula cela da prisão onde Nelson Mandela passara vinte e sete anos em solidão e, ainda assim, havia encontrado força para continuar. Tínhamos celebrado a aprovação da Lei dos Cuidados Acessíveis, a autorização do Supremo Tribunal para o casamento entre homossexuais e dezenas de outros triunfos, pequenos e grandes. E eu tinha entrado na Sala Oval e abraçado Barack, ambos sem palavras e destroçados no dia em que um atirador em Connecticut matara vinte alunos de uma escola primária.

Senti-me vezes sem conta confusa, humilhada, abalada pelo mundo em que vivíamos, com a sensação de que tínhamos falhado no nosso trabalho e depois, de novo, esperançosa. Tinha sido exposta a todos os ângulos da condição humana, agitada por ondas alternadas de alegria e angústia, constantemente relembrada de que quase nada era previsível e que, por cada dois passos em frente, haveria inevitavelmente qualquer coisa que expunha velhas feridas e nos fazia recuar a todos. Dificilmente havia um dia em que não pensasse no meu pai e na doença que lhe tinha roubado lentamente a força e a mobilidade, na paciência e no perdão que sempre revelara ao lidar com os obstáculos emocionais e físicos que ela acarretava — a forma como tinha continuado comprometido com a família, renovando o seu sentido de esperança na possibilidade de seguir em frente por mais um dia. Ele tinha-me dado o mapa da estrada para o que parecia ser «ir mais alto». Compreendi também o que nós, como nação, enfrentávamos em 2016, a disputa de mais uma eleição e uma escolha que parecia mais gritante do que tudo a que assistira na vida. Fiquei agitada dentro daquele avião. Sentia-me preocupada.

E também blindada. Sabia que, para algo me afastar da minha rota naquela altura, teria de ser muito maior do que uma camada de ar instável sobre Filadélfia.

Conseguimos aterrar. Conseguimos chegar ao centro de convenções. Rapidamente, mudei de vestido, calcei uns sapatos de salto alto, retoquei o batom e entrei no palco. Procurei acalmar-me, verifiquei os telepontos e o monitor de confiança, sorri e acenei para a multidão e depois comecei a falar. Pode parecer estranho dizer que, depois de o fazermos uma ou duas vezes, começamos a sentir-nos à vontade a discursar para uma multidão do tamanho de um estádio, mas é verdade. Ou talvez fiquemos mais acostumados ao desconforto de discursar. Ficamos confortavelmente assustados. O nervoso da adrenalina, todas as incertezas que advêm de enfrentar uma audiência ao vivo e animada começam a ter menos impacto do que antes. A sensação geral começa a ser mais de força do que de medo. Especialmente quando queremos verdadeiramente comunicar algo.

O discurso que fiz naquela noite em Filadélfia não foi menos sentido do que o primeiro que proferira em Denver há tantos anos. O que era diferente é que em breve iríamos embora. Independentemente do que acontecesse naquela convenção, ou nas eleições que se seguiriam, independentemente de quem viesse a ser o próximo presidente, a minha família iria deixar a Casa Branca dentro de cerca de seis meses e iria de férias. De uma forma ou de outra, estaríamos a sacudir das mãos todo o trabalho presidencial. Naquela noite, sentia-me repleta de sentimentos contraditórios. Mas tentei canalizá-los todos para um plano. Recordei às pessoas que nenhuma conclusão era inevitável. Disse que não podíamos dar-nos ao luxo de estar cansados, frustrados ou de sermos hipócritas em relação às eleições que se avizinhavam.

Tínhamos de escolher «ir mais alto». E tínhamos de conseguir a vitória, batendo às portas e fazendo as pessoas ir votar. Terminei o meu discurso dizendo: «Por isso, mãos à obra.» Depois, voltei para o aeroporto e entrei de novo naquele avião, levantando voo no ar ainda turbulento.

O que disse naquela noite pode ter ajudado a fixar a frase «Quanto mais eles descem, mais alto nós subimos» no zeitgeist mais amplo, mas o resto perdeu-se. Porque quem ouviu o meu apelo, esqueceu-se de meter mãos à obra. Mais de noventa milhões de eleitores ficaram em casa no dia das eleições em 2016. E, com isso, fomos parar à valeta. Vivemos com esses resultados durante quatro anos. Continuamos a viver com eles.

Como é que nos aguentamos numa tempestade que não mostra sinais de abrandar? Como encontramos estabilidade quando o ar à nossa volta continua agitado e o chão parece sempre instável debaixo dos nossos pés? Penso que, em parte, isso começa quando sentimos que temos um propósito e poder de decisão dentro do fluxo que nos rodeia, quando nos lembramos de que até um pequeno poder pode ser significativo. O voto é importante. Ajudar um vizinho é importante. Dedicar o nosso tempo e energia a uma causa em que acreditamos é importante. Erguer a voz quando vemos uma pessoa ou grupo de pessoas a ser denegrido ou desumanizado é importante. Mostrar a nossa alegria por outra pessoa, seja o nosso filho, um colega de trabalho, ou mesmo alguém que passa na rua, é importante. As nossas pequenas ações tornam-se um instrumento da nossa própria visibilidade, da nossa firmeza e do nosso sentido de respeito. Elas podem ajudar cada um de nós a lembrar-se de que também é importante.

Os problemas que nos rodeiam são cada vez mais graves. Precisamos de redescobrir a nossa confiança nas outras pessoas, recuperar alguma da fé que perdemos — tudo o que nos foi tirado nos últimos anos. Nada disto se faz sozinho. Pouco conseguiremos se comunicarmos apenas com as pessoas que partilham exatamente das nossas opiniões, se falarmos mais do que ouvimos.

Alguns dias antes de fazer aquele discurso em Filadélfia, a revista online Slate publicou um artigo intitulado «Será 2016 o pior ano da história?», citando tudo, desde a aparente popularidade de Trump até aos tiroteios da Polícia, o vírus Zika e Brexit, como potenciais provas da tese. Mas o que é interessante é que ainda não nos tínhamos entrado em 2017, que, de acordo com um estudo mundial da Gallup sobre saúde emocional, foi «o pior ano do mundo em pelo menos uma década.»

Chegou um novo ano e, depois desse, outro ano, marcado por novas crises e novas catástrofes. A revista Time declarou 2020 «O Pior Ano de Sempre», embora muitos argumentassem que 2021 acabou por não ser melhor. A questão é que a incerteza é uma constante; continuaremos a lutar, a enfrentar o medo, a procurar alguma sensação de controlo. Nunca sentiremos necessariamente que compreendemos o momento histórico em que nos encontramos. As coisas estarão a tender para melhorar ou piorar? Para quem? E como é que podemos sequer avaliar isso? O que pode ser um dia bom para si pode ser um dia terrível para o seu vizinho. Uma nação pode prosperar enquanto outra sofre.

A alegria e a dor vivem muitas vezes em estreita proximidade; misturam-se uma com a outra. A maioria de nós vive num espaço intermédio, seguindo o maior dos impulsos humanos inatos, que é o de mantermos a esperança. Não desistam, dizemos nós uns aos outros. Continuem a trabalhar. Isso também é importante.

Quando fui mãe e comecei a perguntar à minha mãe como é que eu podia ser uma boa mãe, eis uma das coisas que ela me disse: «Nunca finjas que sabes tudo. Não faz mal dizer: "Não sei."» Comecei este livro descrevendo algumas das perguntas que as outras pessoas me fazem. Vou terminá-lo lembrando-vos que na verdade não tenho assim tantas respostas para dar. Acredito que as verdadeiras respostas vêm de diálogos mais longos e profundos — de uma conversa que todos tentamos ter em conjunto. Não podemos saber ao certo o que o futuro nos reserva, mas acho que é importante lembrar que também não somos impotentes em relação a todas as nossas preocupações. Podemos ir fazendo mudanças à medida dos acontecimentos, mudanças que são uma resposta, e não uma reação, ao fluxo dos acontecimentos. Podemos agir com base na esperança em vez do medo, combinando a razão com a raiva. Mas precisamos de renovar constantemente o nosso sentido de possibilidade. Penso na crença silenciosa do meu pai sempre que a bengala falhava e ele caía ao chão: caímos, levantamo-nos, continuamos. Caímos, levantamo-nos, continuamos.

O que sei é que um lema como «Ir mais alto» só por si não faz nada, se nos limitarmos a ouvi-lo e a repeti-lo. Não podemos ficar apenas pelas palavras. Não podemos dizer que estamos tristes ou zangados ou com raiva ou empenhados ou esperançosos e depois ficar sentados à espera. É o tipo de lição que nunca deixamos de aprender. Como vimos nas eleições de 2016, pode ser presunçoso assumir que irá correr tudo bem e é perigoso deixar o nosso destino nas mãos de outros quando se trata de escolher os nossos líderes. Temos de fazer escolhas com esperança, temos de nos empenhar no trabalho a ser feito. A liberdade não é um jardim encantado, como disse John Lewis. É uma bandeira que precisamos de levantar bem alto. Por vezes, ir mais alto pode significar que temos de escolher agir dentro de certas margens, mesmo quando essas margens são uma provocação. Talvez seja preciso subir alguns degraus de uma grande escadaria para que possam ver-nos e ouvir-nos melhor quando nos dirigirmos à multidão que enche o salão de baile.

Enquanto estivemos na Casa Branca, eu sabia que tinha de me manter protegida e também aceitar algumas das contrapartidas, ciente de que representava mais do que apenas a minha pessoa. Tinha de continuar com o meu trabalho, os meus planos, as minhas esperanças — concentrar-me na ação e não na reação. Ficar na defensiva seria um tiro pela culatra. Teria de ir construindo a minha legitimidade e credibilidade lentamente, desviando-me o melhor que pudesse das armadilhas, mantendo-me fora da valeta. Precisei de uma estratégia e um compromisso para isto? Sim, precisei. Por vezes é preciso desimpedir o caminho para podermos fazê-lo sozinhos e, ao mesmo tempo, prepará-lo para os outros. Como já disse, é muitas vezes um trabalho enfadonho, incómodo e difícil. Mas, pela minha experiência, é o que é preciso quando estamos a tentar entrar numa nova fronteira.

Muitas vezes, é-me feita uma pergunta por jovens que se sentem motivados e impacientes, que estão fartos do caminho que as coisas estão a levar. Trata-se de uma pergunta que tem que ver com ativismo, resistência e mudança de uma forma mais geral: até que ponto aceitamos e até que ponto rejeitamos? Derrubamos os nossos sistemas ou tentamos continuar pacientes e reformá-los a partir de dentro? Somos mais eficazes se apelarmos à mudança nas margens ou na corrente dominante? O que é a verdadeira ousadia? Quando é que o civismo se torna uma desculpa para a inação?

Não são perguntas novas. O debate não é novo. Cada geração redescobre-o por si. E as respostas não são simples. É por isso que o debate permanece na ordem do dia, as perguntas permanecem abertas e, se tiver sorte, é por essa razão que os seus filhos e os seus netos virão ter consigo um dia, entusiasmados, frustrados, impacientes e prontos a desafiar, ponderando sobre as próprias margens que tentou aumentar para eles, com essas mesmas perguntas.

Eu tinha pouco mais de um ano quando John Lewis e cerca de seiscentos outros defensores dos direitos civis marcharam pela Ponte Edmund Pettus em Selma, Alabama, aguentando ataques violentos dos xerifes e das tropas estaduais segregacionistas, enquanto tentavam chamar a atenção para a necessidade de os direitos de voto serem protegidos pela lei federal. Era demasiado jovem para me lembrar do dia em que o Dr. Martin Luther King Jr. se apresentou nos degraus da capital do estado de Montgomery, dirigindo-se não só às cerca de vinte e cinco mil pessoas que acabaram por se juntar à marcha, mas também a um país que finalmente estava a prestar atenção à luta. Entre outras coisas, o Dr. King disse naquele dia que a luta estava longe do fim, o destino longe de ser alcançado. «Eu sei que hoje perguntam», disse à multidão, «quanto tempo vai demorar?» A resposta que demos, ao mesmo tempo que apelávamos aos americanos para que se comprometessem com a não-violência e continuassem a trabalhar em prol da justiça, e exortávamos todos a manterem a fé e a força, foi: «Não muito tempo.» Por vezes penso que, quando debatemos sobre a natureza da mudança e do progresso, o que estamos em grande parte a debater é o significado dessa frase «Não muito tempo.» Levará anos, ou décadas, ou gerações a chegar perto da justiça e da paz? Chegamos lá degrau a degrau, passo a passo ou em saltos? Que estratégias são necessárias? Que compromissos se tornam imperiosos? Que sacrifícios temos de fazer? Quanto tempo é não muito tempo? Quando os pais de Barack se casaram no Havai em 1961, o casamento interracial era considerado ilegal em quase metade do país e proibido em vinte e dois estados.

Só quando eu tinha dez anos mulheres americanas tiveram direito a requerer um cartão de crédito sem a autorização do marido. O meu avô cresceu no Sul durante uma época em que os negros eram alvejados só por aparecerem para votar. Pensava nisto sempre que estava na Varanda Truman da Casa Branca, a ver as minhas duas filhas negras a brincar na relva. Como primeira-dama negra, eu era «única». Isso significava que precisava de ajudar o mundo a adaptar-se e a ajustar-se a mim ao mesmo tempo que eu própria me adaptava e me ajustava ao meu papel. Barack fazia praticamente o mesmo como presidente.

Éramos diferentes, mas não exatamente diferentes. Tivemos de mostrar isso às pessoas vezes sem conta, aguentando os ataques à nossa integridade. Tivemos de nos manter ágeis e evitar as armadilhas. Muitas pessoas que conheço têm a mesma tarefa nas suas esferas profissionais — sendo desafiadas a educar, a explicar e a serem exemplos, tudo em simultâneo —, mesmo que não queiram ou não gostem do trabalho extra que isso acarreta. É preciso paciência, agilidade e, muitas vezes, uma armadura extra.

Por muito que a Casa Branca parecesse um palácio, eu continuava a ser eu dentro dela. Com o tempo, fui ficando mais confortável naquele espaço, revelando mais sobre mim. Se gostasse de dançar, podia dançar. Se gostasse de contar anedotas, também podia fazê-lo. À medida que fui ficando familiarizada com o meu trabalho, comecei a testar mais os limites, permitindo-me mais ser expressiva e criativa, ligando mais o meu trabalho como primeira-dama à minha personalidade, às coisas de que gostava. Isso significava que aparecia na televisão e me divertia a dançar com Jimmy Fallon ou a fazer flexões com Ellen DeGeneres para ajudar a promover a iniciativa de saúde das crianças «Vamos mexer-nos!» Podia saltar à corda e jogar futebol com crianças no relvado da Casa Branca. Podia dançar rap com uma estrela do Saturday Night Live para lembrar aos jovens porque é importante tentar obter um diploma universitário. O meu objetivo era sempre fazer um trabalho sério de forma alegre, mostrar às pessoas o que é possível se escolhermos «ir mais alto».

Descobri que a melhor maneira de combater um estereótipo passava por ser eu própria, continuar a demonstrar que ele era errado, mesmo que levasse anos, mesmo que algumas pessoas continuassem a acreditar nele — e, ao mesmo tempo, manter a minha persistência no tocante a mudar os sistemas que o tinham criado. Tive de aumentar o meu poder judiciosamente e usar a minha voz de forma ponderada, esperando alargar as margens para quem viesse a seguir. Sabia que teria mais hipóteses de sucesso se os meus esforços se focassem diretamente em alcançar os objetivos que tinha estabelecido para mim como primeira-dama e se conseguisse evitar deixar-me distrair pelas pessoas que preferiam ver-me falhar. Vi-o como um desafio, uma espécie de teste moral. Como sempre, estava a despender cuidadosamente a minha energia, contando os passos.

A juíza do Supremo Tribunal Ketanji Brown Jackson conta uma história relevante sobre a sua experiência como estudante de Harvard. Tinha chegado ao campus em 1988, vinda do Sul da Florida, ansiosa por estudar governação. Adorava teatro e estava entusiasmada com a ideia de poder fazer audições para peças. Também entrou para a Associação de Estudantes Negros. Quando um estudante branco pendurou uma bandeira da Confederação numa janela de um dormitório que dava para um dos pátios do campus, a associação rapidamente organizou uma série de protestos. Jackson estava entre um grupo de estudantes, na sua maioria negros, que deixaram tudo para trás e começaram a fazer petições, a distribuir panfletos, a ajudar a planear manifestações, fazendo pressão sobre a administração da faculdade e tendo como resultado uma vasta cobertura mediática em todo o país. A sua ação foi eficaz, mas a futura juíza do Supremo Tribunal já era suficientemente sábia para reconhecer uma armadilha.

«Enquanto estávamos ocupados a fazer todas essas coisas, não estávamos na biblioteca a estudar», relatou mais tarde. Aquele trabalho tinha um preço. Tirou-lhes a energia e manteve-os fora dos ensaios, das salas de estudo e dos eventos sociais. Impediu-os de serem vistos noutras áreas como estudantes criativos e cheios de ideias interessantes. «Lembro-me de pensar como era injusto para nós», confidenciou-me.

Percebeu então que aquilo fazia parte de um mecanismo mais vasto de preconceito, uma forma de impedir que os estudantes negros se imiscuíssem demasiado, para os empurrar das escadas e os expulsar das salas de baile. Segundo ela, era «exatamente o que o estudante que pendurou a bandeira queria: que nos distraíssemos, que faltássemos às aulas e que, assim, reforçássemos o estereótipo de que Harvard não era um sítio para nós».

Estar de fora é difícil. Lutar pela equidade e justiça a partir de fora é-o ainda mais. É por isso que acredito que é necessário escolhermos as nossas causas, termos cuidado com os nossos sentimentos e pensarmos nos objetivos a longo prazo. Os mais eficazes entre nós aprendem que isto, por si só, é um fator muito importante — uma parte vital para ir mais alto.

Falo frequentemente com jovens que tentam saber qual a melhor forma de gastar a sua energia, o seu tempo e os seus recursos. Muitas vezes sentem-se pressionados, presos entre dois mundos, debatendo-se com uma espécie de culpa de sobreviventes por terem deixado para trás uma família ou uma comunidade, a fim de perseguirem os seus sonhos. Quando começamos a chegar a algum lado, as pessoas que nunca nos viram como diferentes podem achar-nos mudados. Presumem que, tendo chegado a uma nova etapa, devemos estar a viver num palácio. Isso torna-se mais um problema, mais barreiras a ultrapassar, mais coisas para negociar. Podemos receber uma bolsa de estudos universitários e rapidamente tornarmo-nos o orgulho da nossa família ou do bairro, mas isso não significa que tenhamos dinheiro para pagar a conta da eletricidade do tio ou ir para casa todos os fins de semana para cuidar da avó ou dos irmãos mais novos. O sucesso implica fazer muitas escolhas difíceis e traçar as respetivas linhas, confiando que o nosso progresso nos trará dividendos ao longo do tempo, se conseguirmos manter a nossa rota. Só é preciso dizermos constantemente a nós próprios: Já não falta muito.

A juíza Jackson disse que o maior presente que os pais lhe deram em criança foi uma certa dureza, uma confiança obstinada. Criada com um nome africano distinto, sendo muitas vezes «única» na escola e, mais tarde, trabalhando na área do Direito, aprendeu a construir um muro mental entre si e as opiniões dos outros, mantendo-se obstinadamente concentrada nos seus objetivos maiores, recusando-se a ser desviada do seu rumo pela injustiça ou a agressividade alheia. Atribuiu o seu sucesso a três coisas — trabalho árduo, grandes ruturas e uma couraça dura.

A parte da couraça significa aprender o que fazer com a sua raiva e a sua mágoa, para onde a dirigir, como convertê-la em poder real. Significa escolher um destino e compreender que se levará algum tempo a chegar lá. «A melhor coisa que podem fazer por vocês e pela vossa comunidade», disse Jackson, falando a um grupo de estudantes negros em 2020, «é manterem-se focados». Ir mais alto é aprender a manter o veneno fora e o poder dentro. Significa que temos de ser prudentes com a nossa energia e claros nas nossas convicções. Em alguns casos, avançamos e noutros recuamos, dando-nos a oportunidade de descansar e recomeçar. É útil não perder de vista que temos um orçamento, como todas as outras pessoas. Em relação à nossa atenção, ao nosso tempo, à nossa credibilidade, à nossa boa vontade e à dos outros, temos um conjunto limitado de recursos. Enchemos e esvaziamos os bolsos repetidamente ao longo da vida. Ganhamos, poupamos e gastamos.

«Somos ricos?», perguntou o meu irmão ao meu pai certa vez, quando éramos pequenos. O meu pai soltou uma gargalhada e disse: «Não.» Mas, quando recebeu o ordenado seguinte, foi ao banco e, em vez de depositar o cheque, levantou-o e chegou a casa com uma pilha de notas, que espalhou aos pés da cama para que Craig e eu pudéssemos ver cada dólar. Eu achei que eram montes de dólares. Durante alguns minutos, pareceu que éramos mesmo ricos. A seguir, o meu pai pegou nas notas uma a uma, abriu os envelopes e explicou-nos quanto teríamos de pagar por cada coisa —um tanto para a eletricidade, um tanto para a prestação do carro, mais o gás para fazer a comida e as mercearias que enchiam o nosso frigorífico. E, a seguir, as outras coisas a pagar — por exemplo, a gasolina para o carro, a renda da casa à tia Robbie todos os meses, roupa nova para a escola, a nossa semana de férias no verão numa estância familiar no Michigan, algumas poupanças para o futuro.

Nota a nota, foi esvaziando a montanha de dinheiro até que finalmente só restavam vinte dólares em cima da cama, e era esse o dinheiro que tínhamos para guloseimas, gelados e filmes no drive-in.

O que o meu pai estava a dizer-nos era que não éramos ricos, mas éramos sábios. Éramos cuidadosos. Éramos conscientes. Conseguíamos ver o que restava, mas isso não significava que alguma vez o excedêssemos. Estava a mostrar-nos que, se fôssemos comedidos com os nossos gastos, estaríamos sempre bem. Podíamos comer gelado. Podíamos ver filmes. Chegaríamos à universidade um dia. Seria a nossa prudência que nos permitiria lá chegar.

Adotei esta abordagem no meu trabalho como primeira-dama, mantendo-me atenta aos meus recursos — quanto tinha para dar e o que ainda tinha a receber. Tentei manter esta estratégia nos meus esforços, adotar planos viáveis e deixar a fúria impensada para os outros. Usei a armadura mais saudável que consegui encontrar. Mantive-me fisicamente em forma. Alimentei-me bem e dei prioridade ao sono. Alimentei a minha felicidade e a minha sensação de estabilidade com o tempo passado com amigos e família, aproveitando a força dos que me rodeavam. Quando os meus medos vinham ao de cima, acalmava-os.

Quando sentia que os meus sentimentos estavam a agudizar-se — quando algo me irritava, quando me sentia frustrada e pronta a explodir —, processava esses sentimentos em privado, muitas vezes usando a minha mãe e os meus amigos como caixas de ressonância, tentando arranjar planos melhores. Eu sabia a minha história. Conhecia-me a mim própria. E também sabia que não podia ser tudo para todas as pessoas.

Isso ajudou-me a resistir a duras críticas e interpretações erradas. Compreendi as minhas prioridades e tinha muitos anos de prática a manter os limites, o que me ajudou a dizer «não» de forma clara, mas gentil a muitos dos pedidos que me chegaram, sabendo que precisava de estar atenta ao meu tempo e energia, para não me repartir por demasiadas coisas. Abracei o poder das pequenas coisas, estreitando o meu foco, optando por trabalhar em algumas questões essenciais que eram significativas para mim, enquanto me mantinha dedicada à minha família. E tentei ser gentil ao longo do caminho, para proteger e espalhar a minha luz ao mesmo tempo que me alimentava da luz ilimitada oferecida pelos outros, pelas muitas pessoas que encontrei ao longo do caminho, por este nosso mundo belo e defeituoso.

Sempre que sentia o meu nível de stress aumentar ou o meu ceticismo começar a agitar-se, fazia questão de visitar uma escola ou convidar um grupo de crianças para a Casa Branca, o que repunha imediatamente qualquer perspetiva perdida e ajudava a clarificar de novo os meus objetivos. Para mim, as crianças são sempre uma forma de me lembrar de que todos nós nascemos com amor e com uma mente livre de ódio. Elas são a razão pela qual nos mantemos fortes e continuamos a tentar desbravar o caminho. Ao ver uma criança crescer e tornar-se adulta, compreendemos quão mundano e profundo esse processo é, como se vai desenrolando devagar e depressa ao mesmo tempo, em pequenos passos e também em passos largos. Começamos a perceber o significado de «Não falta mundo».

As minhas filhas adoram olhar para as nossas velhas fotografias de família e rir-se com o que vêem — não apenas as fotografias delas quando eram bebés lindas ou em festas de aniversário em pequenas, mas também as mais antigas. Podem encontrar uma fotografia minha aos dezassete anos, com uma afro e vestida de ganga da cabeça aos pés nos anos 1980, ou uma de Barack quando era miúdo a saltar nas ondas pequenas do Havai. Ou então ficam maravilhadas com uma fotografia da minha mãe, de aspeto jovem e elegante, num retrato sépia dos finais dos anos cinquenta. Dirão que somos iguais, achando que aquela consistência ao longo do tempo é quase uma espécie de milagre.

E o mais engraçado é que é verdade e ao mesmo tempo não é. Parecemo-nos connosco — há aquela mesma curva sem idade no rosto da minha mãe, há aquela exuberância reconhecível no sorriso infantil de Barack —, mas claro que também somos diferentes do que éramos outrora. A nossa roupa, o nosso cabelo, a suavidade da nossa pele, a própria qualidade da fotografia — tudo revela os anos que passaram, as viagens que fizemos, as perdas e os ganhos, o ciclismo interminável de uma era para a outra. É isto que torna as fotografias antigas tão divertidas: mostram-nos a nossa própria consistência. E mostram-nos quanto nós mudamos.

Um dia, olharemos para trás, para este momento em que nos encontramos. Iremos vê-lo a partir de um momento histórico diferente, com um conjunto de circunstâncias futuras que dificilmente podemos imaginar agora. Penso muitas vezes como interpretaremos este tempo, o que será reconhecível e o que parecerá antigo. Que histórias serão contadas? Que mudanças teremos conseguido fazer? O que teremos esquecido e o que teremos conservado?

Pode ser difícil falar de esperança — de coisas como reparação, renovação e reinvenção — em parte porque perante tudo o que nos causou medo e tristeza nos últimos anos, todas as formas tangíveis e concretas com que sofremos, estes conceitos podem parecer comparativamente abstratos. Mas o progresso requer criatividade e imaginação. Sempre foi assim. O engenho nasce da ousadia. Temos de ser capazes de imaginar o que é possível, procurando-o no desconhecido — no que ainda não existe, no tipo de mundo em que esperamos viver — para começarmos a descortinar um plano para lá chegarmos.

Todos os sonhos latentes despertam quando alguém se compraz com eles. Quando um professor diz, Estou contente por hoje teres vindo à escola. Ou um colega diz: Estou contente por estares a dizer aquilo que pensas. Ou quando um companheiro de vida diz, Estou contente por, ao fim de tanto tempo, ainda acordares ao meu lado todas as manhãs. Podemos ser os primeiros a transmitir estas mensagens. Estou contente por trabalharmos lado a lado.

Estou contente por seres quem és. E também estou contente por ser quem sou. É esta a luz que transportamos, a luz que conseguimos partilhar.

Então, e quanto a irmos mais alto? Ainda podemos? Devemos continuar? Perante tudo o que é sombrio e inexorável e angustiante no mundo em que vivemos, será que funciona mesmo? Aonde nos leva a integridade em tempos difíceis? Ouço todos os sentimentos difíceis contidos nestas perguntas — a raiva e a desilusão, a dor e o pânico que tantos de nós, compreensivelmente, sentimos. Mas é preciso ter em mente que esses sentimentos podem empurrar-nos muito depressa para a valeta.

O que quero dizer, aquilo de que quero lembrar-vos constantemente, é isto: ir mais alto é um compromisso, e não um compromisso particularmente deslumbrante, para continuarmos a avançar. Só funciona se o pusermos em prática. Um lema torna-se oco se apenas o repetirmos e o imprimirmos em produtos que possamos vender no Etsy. Precisamos de o incorporar, de nos dedicar a ele — até de despejar nele a nossa frustração e o nosso sofrimento. Quando erguermos a nossa bandeira, veremos os resultados. O que eu quero dizer é: mantenham-se vigorosos e fiéis; humildes e empáticos. Digam a verdade, façam o melhor que puderem pelos outros, mantenham a perspetiva, compreendam a história e o contexto. Mantenham-se prudentes, mantenham-se fortes e mantenham-se indignados.

Mas, mais do que tudo, não se esqueçam de meter mãos à obra. Vou continuar a abrir as vossas cartas. Continuarei a responder à pergunta. E continuarei a dar a mesma resposta sobre se é importante ir mais alto. É e será sempre.