Jessica Joelle Alexander: “Na Dinamarca, a tolerância é ensinada nas escolas”

A especialista em parentalidade considera que o segredo da felicidade nórdica começa logo na infância. Educar as crianças para a empatia, mais do que um fundamento básico, é o princípio da mudança para uma sociedade mais equilibrada. E, consequentemente, mais feliz.

No Relatório Mundial sobre a Felicidade 2025, publicado pelo Centro de Investigação do Bem-Estar da Universidade de Oxford, a Dinamarca surge no segundo lugar, logo depois da Finlândia. O país do hygge - termo sem tradução direta, mas que designa uma sensação de conforto e de aconchego -, é uma referência mundial incontornável no que diz respeito à qualidade de vida. Para Jessica Joelle Alexander, autora especialista em parentalidade, essa harmonia nacional não só é uma evidência, como parece perpetuar-se de uma forma orgânica, de geração em geração. O segredo reside na educação.

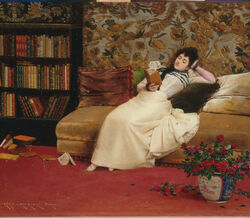

Natural dos Estados Unidos e casada com um dinamarquês, Jessica começou a prestar atenção às questões comportamentais infantis quando ficou grávida da primeira filha, hoje com 16 anos. Aquilo que mais a surpreendeu, na altura, foi uma espécie de calma com a qual não estava familiarizada, porque não tinha feito parte da sua educação “tipicamente americana”, mas que também não identificava nas famílias que orbitavam à sua volta em Itália, país onde morava na época. Foi investigar. Depois de anos de pesquisa no terreno, e de uma mudança estratégica para Copenhaga, cidade onde reside com o marido e os dois filhos, publicou Educar à Maneira Dinamarquesa, um manual que se transformou num fenómeno editorial, publicado em mais de 30 países, incluindo Portugal (onde foi editado pela Arena, uma chancela da Penguin Random House). Foi à boleia do livro, e a convite da Book 2.0., um evento dedicado à reflexão sobre o futuro dos livros, promovido pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que veio falar do modelo dinamarquês de parentalidade e das suas implicações na era digital.

O seu interesse pelo modelo de educação dinamarquês surge quando começa a reparar na calma das crianças dinamarquesas.

Sim, em geral, elas são mais sossegadas. O nível sonoro, de uma forma geral, é muito mais baixo. Vivi muitos anos em Itália e, fazendo a comparação entre os dois países, fui notando que o volume das vozes é muito diferente. É curioso: em Itália, quando as pessoas se zangam, o tom de voz tende a subir, enquanto na Dinamarca é precisamente ao contrário. Há uma certa serenidade que me parece muito evidente. Nota-se nos parques, nas ruas, há uma calma natural. É engraçado, quando se ouve alguém a gritar, é quase sempre alguém de fora do país...

Falar num tom de voz mais elevado é entendido como falta de educação?

Não diria isso. É apenas diferente. Os dinamarqueses, de uma forma geral, não fazem muitos julgamentos, são muito tolerantes. A tolerância, na minha perspetiva um dos valores mais importantes, é ensinada desde cedo nas escolas, e depois também é muito reforçada em casa, pelos pais. E isso tem um efeito. Há muitas coisas que adoro na Dinamarca, mas a abordagem a nível da educação, quer nas escolas como no que diz respeito à parentalidade, é algo que devíamos ter como referência. Não é um sistema perfeito, mas também não é uma utopia. Todos os países têm algo de especial. No caso da Dinamarca, é esta abordagem à ideia de Humanidade. Sabe aquela classificação que a Unesco faz, de lugares e de paisagens protegidas? A infância, na Dinamarca, devia ser considerada património da Unesco. A serenidade a que me refiro vem desse lugar protegido. Os pais sentem-se frequentemente sobrecarregados porque colocam em si mesmos a carga de ter de fazer mais e mais, de porem as crianças a fazerem mais e mais. A forma de educar dos dinamarqueses tem tudo a ver com simplificar a infância.

O foco dos dinamarqueses está na felicidade e não no sucesso, é isso?

Eu sou natural dos Estados Unidos. Venho de um país em que é tudo sobre performance e boas notas. Foi assim que cresci. Tive de fazer esta mudança de perspetiva. Quando a minha filha era pequena, quis que aprendesse a ler o mais depressa possível. Estava sempre a dar-lhe livros ou a fazer jogos educacionais que a expusessem às letras ou aos números. A família [dinamarquesa] do meu marido não aprovava nada os meus métodos. Foi então que me fui apercebendo até que ponto é que a perspetiva de educação deles era diferente, na medida em que não tinha grandes expetativas envolvidas. Eles não obrigam as crianças a ler porque sabem que, eventualmente, isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Preferem que brinquem. Foi difícil perceber que o melhor para a minha filha era simplesmente deixar de pressioná-la ou de compará-la aos filhos dos meus amigos. Foi uma aprendizagem.

Será um caminho possível noutros contextos sociais, noutras realidades?

Bom, na altura em que comecei a interessar-me pelo tema vivia em Itália. Foi lá, de resto, que me apercebi que havia mil e uma maneiras de exercer a parentalidade. Decidi usar o modelo dinamarquês porque pude ver aquilo que faz às crianças. O facto de o ter aplicado noutro país, noutra cultura, fez-me perceber que funciona mesmo, independentemente do contexto. O facto de estar fora da Dinamarca – e esta questão é importante – deu-me outra perspetiva, outra perceção desta forma de educar, da qual, muitas vezes, nem os dinamarqueses têm consciência, porque é algo natural para eles. Hoje, o método dinamarquês já é mais popular, inclusive entre os meus amigos americanos, o que é ótimo porque estamos urgentemente a precisar de empatia, mas continua a haver uma enorme pressão. Os miúdos sentem que têm de alcançar uma série de metas para que os pais se orgulhem deles. Na Dinamarca, resume-se mais à ideia "assegure-se de que os filhos sabem que os ama". Brinquem com eles, passeiem, tenham atenção à forma como comunicam. Eles usam muito uma expressão que significa “descansar bem dentro de si mesmo”. Quando as crianças crescem com essa sensação de se sentirem bem na sua pele, elas podem ser o que quiserem quando crescerem.

Referiu-se à importância da forma como comunicamos. Qual é a real importância do fator linguagem na relação entre pais e filhos?

Vou dar um exemplo concreto. Quando vamos a um parque com o nosso filho ou filha, é comum chamarem-nos: "olha, mãe". Na verdade, eles só querem atenção, mas, frequentemente, os nossos comentários resultam numa avaliação do género, "muito bem!", "tens muito jeito para trepar” ou “és muito corajosa”. Aquilo que sugiro é uma maior consciência nas palavras que usamos e, em vez de elogiar, podemos dizer algo como "isso parece divertido". Nem tudo precisa de ser avaliado. Quando nos mostram um desenho, em vez de dizer que "está incrível" ou "és um artista nato", podemos apenas mostrar interesse pelas formas, pelas cores. A abordagem dinamarquesa é esta. As crianças, sobretudo as mais pequenas, querem agradar os pais. É frequente esquecermo-nos disso, tal como não nos lembramos do quão felizes ficam por simplesmente estar com os pais. Há programas simples, como ir ao supermercado e fazer as compras em conjunto, que podem fazer toda a diferença. Porque para eles isso chega. Vou dar outro exemplo: o meu filho adora dar passeios e é muito habitual, a meio do percurso, que queira parar só para contemplar qualquer coisa. A minha reação natural é apressá-lo. Mas a minha abordagem dinamarquesa à parentalidade fez-me perceber que posso parar cinco minutos e sentar-me com ele para ver – ver mesmo – aquilo que ele está a tentar mostrar-me. Estas pequenas coisas fazem uma grande diferença.

No livro explica que, na Dinamarca, entre os 3 aos 16 anos, a empatia é ensinada nas escolas e que essa aprendizagem é tão valorizada como a das matérias académicas. Como é que isso acontece, na prática?

Escrevi um livro sobre o sistema de ensino dinamarquês [sem tradução portuguesa] por considerar que é realmente único. E também escrevi um artigo sobre isto, há dez anos, que foi muito distorcido: eles não ensinam empatia ou, dito de outro modo, não há uma aula assim designada. Mas a empatia é ensinada de outra maneira, muito mais orgânica. Eles nunca diriam que ensinam empatia, mas ela faz parte dos currículos. Está encrustada neles. Ensina-se às crianças como estar juntas, como escutar o outro. Aprender a ser uma boa pessoa, a ser um bom cidadão deve, definitivamente, ser uma parte integrante da educação. Eu vi a diferença que isso faz. Porque os miúdos aprendem de tudo um pouco: desde a separar o lixo a prestar primeiros socorros, mas também a preocupar-se com os outros. Não me refiro sequer às grandes coisas, mas às pequenas que fazem de alguém um ser humano decente.

A Dinamarca é considerada um dos países com maior bem-estar digital. O que é que isso significa? E em que é que consiste o programa dinamarquês de cidadania digital na escola?

Na Dinamarca não existe uma palavra específica para dizer “educação”. Existem duas palavras: ‘uddannelse’, que se refere à parte académica propriamente dita e ‘dannelse’ que ensina a ser um bom ser humano. Qualquer pessoa encara as duas componentes como parte do que a escola deve ensinar, como parte daquilo que o/a professor/a deve ser. Aquilo que me apercebi foi que consideraram que o mundo digital também é real e, por isso mesmo, a sua aprendizagem também tem de incorporar esta componente ‘dannelse’. Fui assistir a algumas aulas, em que perguntavam a alunos do sexto ano se conseguiam identificar uma fotografia com Photoshop ou com filtros, e dei por mim a pensar que alguns dos conteúdos pareciam demasiado óbvios. E qual não foi a minha surpresa quando me apercebi que a maior parte sabia muito pouco sobre a realidade digital. Foi mesmo surpreendente. Fez-me perceber que muitos pais e mães dão como adquirido que os/as filhos/as sabem coisas sobre o mundo digital que, na verdade, não sabem e também não perguntam. Nessa altura, a minha filha estava a chegar a adolescência e eu sabia que, também ela, não estava a ter muita informação sobre o assunto e então pensei na abordagem que devia adotar.

É assim que nasce o projeto Raising Digital Citizens [que inclui um kit, com um conjunto de cartões com questões que visam estimular o diálogo em casa, e esclarecer as crianças e jovens relativamente ao mundo digital].

Sim, porque havia uma autoconsciência da minha parte relativamente à importância destes temas e eu sabia que eles não estavam a ser discutidos no seio das famílias... A série Adolescência, da Netflix, é um bom exemplo, desse alheamento das famílias. Aquele rapaz parecia bem, aos olhos dos pais. Mas, na verdade, eles não faziam ideia das coisas que o filho fazia no mundo digital porque, provavelmente, também não sabiam como abordar o assunto. E quando não sabemos como falar sobre alguma coisa, não o fazemos. É tão simples quanto isso. E depois é demasiado tarde. Por isso é que costumo insistir muito na ideia dos anos cruciais e na importância de falar com eles enquanto ainda nos dão ouvidos.

Recorre muito ao conceito de reenquadrar [reframe], que define como a tentativa de encontrar pontos positivos em situações negativas. Além de educar cidadãos digitais, também temos de nos recentrar, como pais?

Sim, completamente. E eu compreendo que essa seja uma realidade difícil de aceitar, para pais ou para professores. Mas temos de admitir que há muito que não sabemos e também é importante assumir isso perante os nossos filhos e, nesse aspeto, a cultura dinamarquesa é facilitadora do processo, porque os pais alimentam essa postura de abertura, ao contrário do que acontece em outras culturas, onde há uma hierarquia mais evidente entre pais e filhos. Eu hoje posso dizer que estou muito contente com a relação que tenho com os meus filhos no que diz respeito às suas vidas digitais, mas tive de investir tempo nisso.

Diria que as suas regras e limites mudaram, à medida que foi tendo mais informação sobre os perigos e características do digital?

Com certeza! Mas também posso dizer que a verdadeira descoberta para mim foi a de perceber que, quanto mais deixava de controlar e mais interessada e disponível me mostrava para perceber aquilo de que eles gostavam online, mais controlados eles se mostraram no uso destes dispositivos.

É possível rever limites, quando já houve muita liberdade?

Sim, mas é nesses momentos que ter uma boa relação, uma relação próxima, faz toda a diferença. Resulta melhor quando eles nos respeitam. No início da sua fase teen, a minha filha mostrou-me o Snapchat e eu, em vez de ser crítica ou preconceituosa relativamente ao seu uso, mostrei interesse. Ainda hoje comunico com ela através do Snapchat. É um canal que temos e que resulta. Depois há outra questão: da mesma forma que todas as relações passam por determinadas fases, convém não esquecer que, com os filhos, também é assim. Às vezes as coisas não encaixam depressa. Às vezes, é preciso passar por um ciclo de aprendizagem e é preciso ser paciente. O meu marido confia muito no longo prazo, nesse exercício continuado de reenquadramento de que falei anteriormente. Continuar a acreditar neles, focando sempre os aspetos positivos da vida.

O seu livro é um sucesso editorial, está traduzido em mais de trinta países, mas não na Dinamarca. Foi por esse motivo que começou a fazer talks especificamente para os dinamarqueses?

Comecei a fazer essas conversas para lembrá-los das qualidades do sistema que têm. Quando passo muito tempo na Dinamarca começo a aperceber-me que as pessoas também se queixam, como em todo o lado. Com as redes sociais e a globalização, é fácil perder a perspetiva, até para os dinamarqueses. A verdade é que muitos ficam surpreendidos quando são expostos a informações das realidades de outros países...

Então, na sua perspetiva de insider, qual é o segredo da felicidade dos dinamarqueses?

É impossível não reconhecer que os dinamarqueses têm um excelente sistema social e, por isso, vivem menos preocupados. Eu sou americana, um país onde nada é gratuito e é assustador viver assim. Faz toda a diferença viver numa sociedade que funciona. Mas quando me dizem que é por isso que o sistema educativo dinamarquês resulta, costumo dizer que, se começarmos todos a educar os nossos filhos para terem mais empatia e respeito, serão eles a mudar o sistema. Se os educarmos para se preocuparem mais, serão eles os agentes da mudança.

Greta Thunberg responde a troças de Trump: "Também parece estar a sofrer com 'problemas de gestão de raiva'"

Com a ironia por que já é conhecida, a ativista usou a sua conta de Instagram para dizer ao presidente dos Estados Unidos que tomou conhecimento das suas críticas está disponível para receber conselhos.

Estudo. Quanto mais as crianças interagem com ecrãs, maior a probabilidade de terem problemas emocionais

São as conclusões de uma investigação recente sobre a correlação entre o tempo de ecrã e os problemas emocionais no universo infanto-juvenil. Não basta restringir, é preciso oferecer apoio emocional.

O regresso às aulas é mais difícil para os pais ou para os filhos? "As emoções de uns refletem-se nos outros e podem potenciar ansiedade"

O início de um novo ano escolar é, muitas vezes, um momento de ansiedade e expetativa, tanto para os filhos, que enfrentam novas rotinas e desafios, como para os pais, que procuram oferecer apoio e equilíbrio nesta etapa. Inês Sottomayor, arquiteta do sonho e autora do livro "Aprender a Ser", reflete à Máxima sobre como esta transição pode ser vivida de forma mais serena e construtiva por todos.

Amamentação. "Há mães que abdicam da licença para manter o seu posto de trabalho. Eu sei porque fui uma delas"

Carolina Almeida, fundadora do maior site de alimentação infantil em Portugal, Comida de Bebé, conta à Máxima a experiência que viveu no âmbito laboral durante a sua licença de amamentação. O testemunho chega numa altura em que o governo está a propor uma alteração no Código de Trabalho que pode impactar os direitos das mães.