Entrevista José Condessa: "O artista tem de ser o primeiro a levantar a voz."

No jardim onde o ator brincava em criança, o tempo parece ter parado. Com que sensibilidade é preciso avançar agora? Este ator mediático não quer deixar de lado a comunhão artística. Uma entrevista feita a andar a pé por Lisboa, a contrariar o ritmo das conferências de imprensa múltiplas.

No começo de maio, temos encontro marcado na fronteira onde Lisboa se torna outro tipo de paisagem. No horizonte, o rio fica mais largo, aproximando-se do mar. Há telefones a tirar fotografias, ouvem-se gritos de excitação, inúmeros idiomas são falados. Está um dia quente. Podíamos estar numa estreia ou num desses tapetes vermelhos que fascinam a internet. Qualquer movimento humano inspira selfies, há souvenirs iminentes a serem produzidos digitalmente. Ficamos a observar grupos de turistas de todo o mundo e como se comportam em massa. Estão parados em filas, em frente à porta dos Pastéis de Belém.

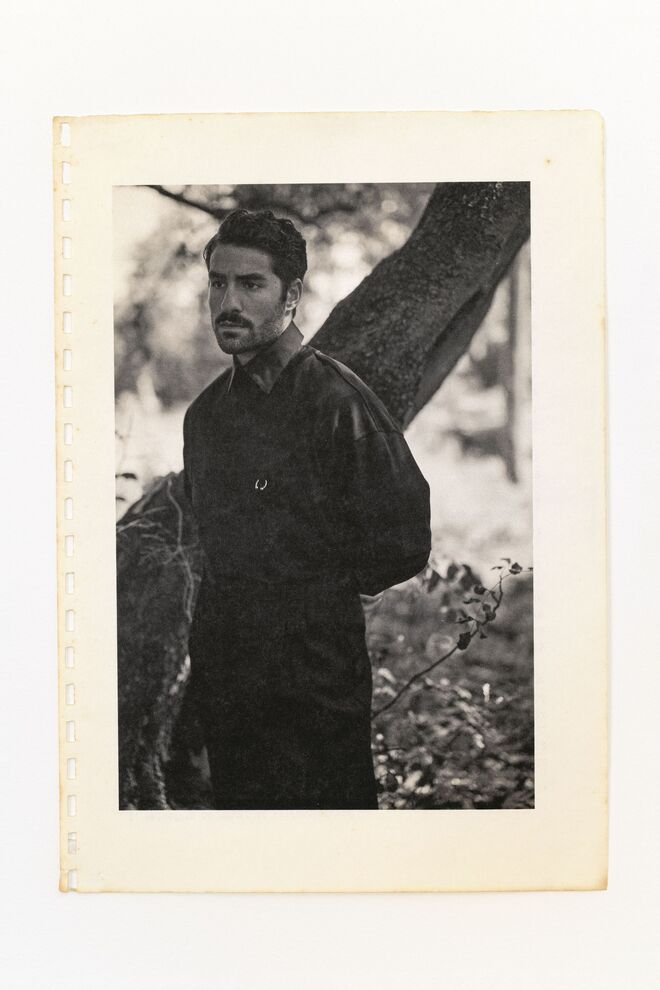

Os azulejos, as pedras da calçada, os elétricos que passam apinhados e o Mosteiro dos Jerónimos gigante: tudo é imortalizado em pequenos disparos fotográficos. E, sem querer, os turistas sedentos de recordações esquecem-se de olhar para o ator português mais celebrado da atualidade, dentro e fora do país. José Condessa está no meio deles. Um dia será considerado um tesouro nacional, estamos certos. Agora passa despercebido. Veste um polo branco, calças de ganga e ténis Adidas com pequenas flores bordadas. Tem vários anéis nos dedos. O seu rosto de traços clássicos sobressai no corpo atlético, como se fosse grande demais para o tronco que habita. Há quem diga que este é um dos segredos da fotogenia, ela é uma aliada incontestável da sua presença.

Os turistas continuam, fascinam-se agora com um néon vermelho, está do outro lado da rua, tem a palavra “sardinhas” inscrita em inglês. José acaba de sair dos Pastéis de Belém, tentava dizer “olá” a uma amiga que ali trabalha, falhou-lhe o turno. Perante tal azáfama turística, sugere uma fuga para falarmos num jardim ali perto. Respiramos aliviados. Confessamos: tínhamos estremecido com a sua sugestão de nos encontrarmos num sítio tão agitado. Percebemos então que todas as ruas nos quarteirões que sobem em direção ao bairro da Ajuda lhe são familiares, tem histórias em muitas delas. Os seus avós viviam ali. “O sítio onde comecei no teatro amador chamava-se na altura Belém Clube. Com três anos, fiz lá uma figuração numa peça, em que era um anjinho que perdia uma asa, e aos cinco anos fiz o meu primeiro texto, um monólogo sobre o amor” – faz uma pausa –, “só que eu não sabia ler… e por isso era o meu pai [que fazia parte desse grupo] quem decorava as falas nas viagens de carro que fazíamos juntos, eu aprendia de ouvido o que tinha de dizer em palco, decorava o texto com a cadência da voz dele”.

O mimetismo com a figura paternal despertou algo no seu corpo. “Eu queria usufruir do palco como o meu pai fazia, e queria estar com aquelas pessoas que iam para aquele mesmo sítio quotidianamente. À noite elas vinham de todos os lados para se juntarem no teatro, e o palco era esse simbolismo do encontro dessa gente toda.” A magia dramática acercou-se da sua família, em que todos consumiam cultura num ato de respeito. Zé relata isto enquanto anda, quase sempre à nossa frente: “Eu às vezes ficava a dormir nas cadeiras do teatro, e ouvia a peça, os risos e toda a azáfama das luzes ou da preparação dos figurinos.”

Os pais perceberam a paixão nele, “mas claro, tinham os medos associados à ideia de me entregar a 100% a esta profissão.” O Jardim Botânico Tropical, onde nos preparamos para entrar agora, era um dos seus locais de brincadeira na infância. Ainda sobre os seus pais acrescenta:“Não era de todo fácil acreditar que um filho poderia viver da representação num país onde as portas para a cultura fecham, ano para ano, cada vez mais.”

Foi no teatro amador da sua infância que percebeu a ideia de entrega total, uma entrega capaz de suplantar até o cansaço da vida artística: “A capacidade de sacrifício existia naquelas pessoas, aquilo era amor, pois eles faziam teatro sem receber quase nada em troca. Foi ali que soube que queria ser igual a eles, só que para mim nada daquilo seria um hobby.” Seria entrega.

Um ator pragmático

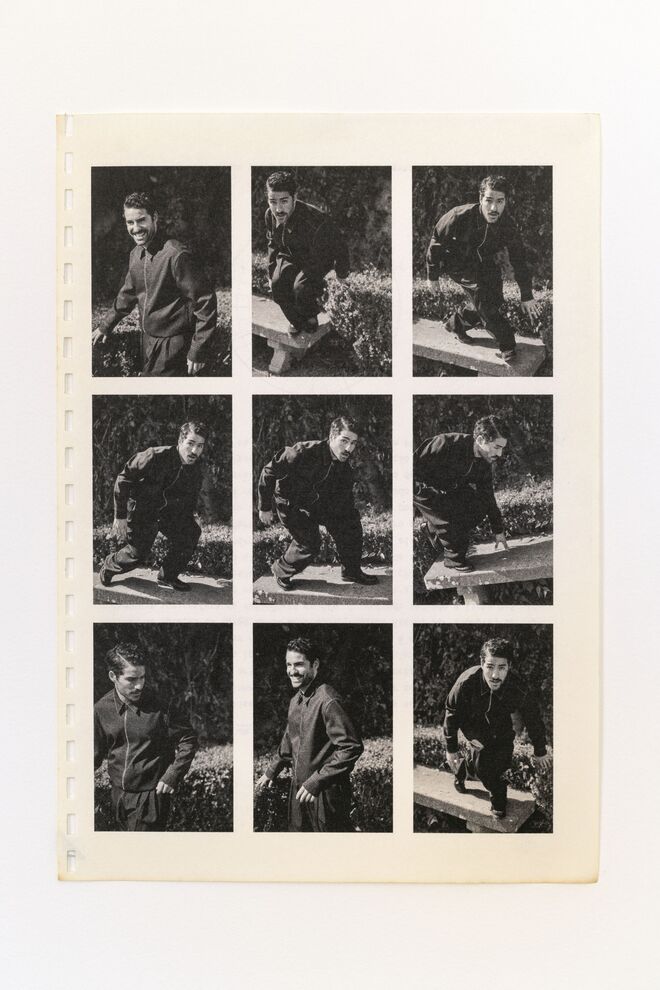

Pedem-nos que compremos um bilhete para entrar no Jardim Botânico Tropical. “Quando era pequenino não tinha ideia de que fosse preciso pagar” – diz, enquanto passamos a bilheteira. A cidade está a ser toda agitada por uma mudança económica parecida. Fazemos uma entrevista em movimento. José pergunta se ainda assim é possível gravar a nossa conversa sem estarmos parados e olha à sua volta com entusiasmo. “Ali atrás havia uma árvore de raízes lindas, havia um túnel que nos deixava entrar dentro da árvore, eu agora já não devo lá caber.”

Ouvem-se os galos no jardim.

A série Rabo de Peixe, da qual é protagonista, é a mais vista de sempre na Netflix em Portugal. No estrangeiro, pegou como nunca nenhuma proposta da ficção nacional o tinha feito anteriormente. Sobre este sucesso fulgurante tenta amenizar: “Ser comercial não quer dizer que seja mau, eu acho que a série é boa artisticamente.”

Nas suas palavras há uma ânsia positiva com o que poderá acontecer nos próximos meses. Em 2025, a Netflix prometeu estrear mais duas temporadas de Rabo de Peixe, foram filmados nos Açores. Existem novos inimigos na trama, a droga central no enredo vai mudar de mãos

Nos últimos anos, os convites de trabalho no estrangeiro sucederam-se. Pedro Almodóvar quis a presença de Zé no western gay Estranha Forma de Vida, o título inspirava-se numa canção de Amália Rodrigues. Em São Miguel, rodou também o filme Honeyjoon, ao lado de Amira Casar (atriz que foi a mãe de Timothée Chalamet em Call Me By Your Name).

O road movie estreou-se em Nova Iorque, no Festival Tribeca, um mês depois de falarmos neste jardim. Zé descreveu nas suas redes sociais a sensação de festejar 28 anos na “terra dos sonhos” e, no mesmo post, mergulhou em recordações pessoais, prometendo continuar a sonhar com a cabeça nas nuvens e os pés bem pousados na Terra. Na infância, jogou futebol de forma quase profissional. No seu escalão chegou a representar a seleção. Aos 15 anos, teve uma lesão que o obrigou a parar. “Isso foi quase como um sinal divino, eu acho que se tivesse tentado fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nunca ia ser perfeito em nenhuma delas.” Perguntamos se o desporto lhe deu algum pragmatismo na construção das personagens. “Esse pragmatismo veio mais enquanto pessoa, porque eu dentro do mundo das minhas personagens até acabo por ser um bocadinho obsessivo. Para mim, o pragmatismo é mais o ato de não deixar que os meus medos me impeçam de tentar algo diferente. E assim, quando as coisas não acontecem, apesar de eu as ter tentado alcançar, isso acaba por não se tornar um grande problema.

Uma atitude que vale para tudo, diz-nos: seja na construção de carreira profissional ou na perda de um casting. O percurso de um ator passa por aceitar a falha e a reconstrução no projeto seguinte. Estranho jogo, certo?

Quando, aos 15 anos, Zé passa as audições para entrar na Escola Profissional de Teatro de Cascais (EPTC), sente nervos que nenhuma partida de futebol o tinha feito sentir antes. Era como se tivesse de provar aos pais que, na encruzilhada da vida, a falha não seria possível naquele momento. Foi aceite na escola depois de ser Romeu e Hamlet, ambos personagens de Shakespeare aos quais entretanto deu vida no teatro profissional. “Depois, nessas primeiras semanas, a sensação era de não estar a ter aulas, finalmente tinha chegado a um sítio onde toda a gente pensava como eu.”

No jardim onde andamos há mais de meia hora, Zé já passou por cima de poças com os seus ténis claros, já atravessou pontes com formas orientais e, por agora, senta-se. Conta o caminho que fazia do bairro da Ajuda até à EPTC. Podiam ser imagens de um filme de Gus Van Sant:“Era como um bom sacrifício, sair daqui até Algés, onde depois ia de comboio até ao Estoril (a escola é na Amoreira). Muitos outros alunos se juntavam na viagem e ficávamos a falar de personagens em peças. Nas fases mais poéticas da adolescência, íamos simplesmente a ver o mar pela janela e a pensar na vida. Se no fim do dia estivesse bom tempo, podíamos dar um mergulho juntos. Havia essa questão de equipa e comunhão.” Quando Zé olha para trás e pensa no seu percurso e no que se manteve em si desde essa época, é essa imagem que surge: “Continuo a procurar essa ideia de equipa, até na mais pequena coisa. Eu quero vestir a camisola completamente, quero ser só mais uma peça do puzzle, não preciso de ser a peça principal.”

A vida dramática colou-se à sua pele no auge da adolescência: “É uma altura em que se descobrem medos, fobi ou sexualidades em bastantes casos, e foi muito bonito ter-me confrontado com isso ao lado de pessoas que estavam a sofrer as mesmas mudanças. Não havia esse lado solitário de estar a fazer uma viagem sozinho. Ali encontrei uma nova realidade, e é tão bonito, aquela escola tinha essa energia imaginável. O nosso professor Carlos Avilez dizia-nos que podíamos não sair dali atores, mas íamos sair melhores pessoas, certamente.” Quando Zé teve o primeiro convite para fazer televisão, estava no último ano da EPTC. “Aquilo caiu-me praticamente do céu, foi uma colega que me disse que procuravam alguém com as minhas características. Fiz um casting para uma personagem pequena e deram-me outra maior. Foi assim que fiz [a novela] Jardins Proibidos.”

Nessa altura, como tinha de preparar as avaliações finais da sua formação dramática, Zé vivia ao lado da escola de teatro, numa casa dividida com vários amigos. “Eu ensaiava até às duas da manhã e os meus colegas iam beber um copo. Eu ia para casa dormir para acordar cedo e gravar. A malta, quando chegava do copo, garantia que eu ouvia o despertador. Eles acordavam-me, às vezes com um café nas mãos... Este é um pequeno exemplo da questão humana que vivi na minha formação. Já viste a beleza que é teres um colega que te acorda para ires trabalhar? Nunca me vou esquecer deles.”

O papel social dos artistas

José Condessa olha à volta no jardim, estamos quase a partir. “Tenho a certeza de que havia um labirinto com arbustos aqui, parecia-me ser algo enorme. Isto é mesmo aquela sensação de crescer e voltar a um sítio e achar-se que é tudo muito mais pequeno.” Perguntamos-lhe o que é ser artista numa época em que políticas de intolerância se espalham um pouco por todo o mundo. “Há uns tempos, usei uma frase numa entrevista, que não é minha: um artista é um cidadão com megafone e ele deve soar alto. Um artista deve ser portador de uma voz de oposição, sem ter ideais de esquerda ou direita, mas mais numa questão humana. Acho que o artista tem de ser o primeiro a levantar a voz quando as coisas não estão a correr bem. Quanto maior é a tua exposição, maior é a obrigação.” Perguntamos se isso aumenta a pressão. Zé remata: “O que é a pressão? A palavra relativizar tem de vir a seguir a esse pensamento. Na minha faixa etária, e até em pessoas mais novas, atualmente há movimentos de opressão contra os direitos básicos das mulheres. Estamos a andar para trás em tudo o que foi conquistado nos últimos tempos. Agora parece ser cool praticar um machismo tóxico, e eu nisso vou ser sempre o primeiro a levantar a voz.”

Ele senta-se novamente num banco de pedra, há um gato selvagem que se aproxima dele. Continua: “O meu trabalho está no palco, nas personagens que eu faço, mas também está nas pequenas coisas que escrevo no Instagram, ou como trato as pessoas que me abordam na rua. Se houver um miúdo de 12 anos que olha para mim como um exemplo, eu acredito que ele vá fazer mais como eu do que como o que se apregoa por aí. Isso vem da educação, e para mim isso não tem que ver com berço, mas sim com os valores que me ensinaram.” O gato selvagem do jardim enrola-se agora nas pernas do ator. Percebemos que tem talento de encantador de animais. Ele ri-se. “Tento procurar bons valores nas minhas personagens, mas se for uma personagem sem qualquer implicação política também a aceito. Também podemos aceitar a arte só como arte, poder ser só entretenimento se tiver de ser.” Zé fotografa uma linha de palmeiras no jardim, antes de partir. Publica a fotografia nas suas redes. Talvez os seus seguidores pensem que está longe, num país tropical. Ele escreve na legenda uma frase simples: “No meu lugar.”

Realização de Joyce Doret. Fotografia de Pedro Sacadura. Cabelos e maquilhagem: Elodie Fiuza.

Entrevista originalmente publicada na edição de aniversário da Máxima, novembro de 2025.

A Máxima agradece ao Jardim Botânico da Ajuda todas as facilidades concedidas.

Sofia Aparício: “Acordo a achar que os guardas me estão a entrar pela cela adentro”

De modelo icónica e atriz consagrada a voz incómoda na defesa dos direitos humanos, Sofia Aparício leva consigo a elegância de quem já pisou todas as passadeiras – e a inquietação de quem viu o estado do mundo de perto, a bordo de uma flotilha humanitária rumo a Gaza.

Máxima apresenta nova edição e capa digital em evento de aniversário

A marca reuniu amigos, parceiros e rostos que fazem parte do seu percurso para celebrar mais um ano de legado, criatividade e inspiração, marcado também pelo lançamento da nova edição anual e da capa digital.

Madalena Aragão: "Sou apenas uma miúda com sonhos, como toda a gente"

Aos 20 anos, Madalena Aragão consolida um lugar central na nova geração de atores portugueses. Entre projetos que variam do streaming ao cinema, e uma relação que descreve como o seu “primeiro grande amor”, a atriz reflete sobre vulnerabilidade, disciplina e autenticidade — na arte e na vida.

Entrevista Catarina Furtado. "Somos todos substituíveis, menos no coração de quem amamos"

Dos 19 aos 53 anos, em qualquer uma das suas escolhas profissionais, Catarina esteve sempre exposta ao grande público. Como se alcança a liberdade com tão grande escrutínio? Da dança que sempre praticou às causas feministas que a agitam e a fazem estar mais perto das mulheres que a abordam diariamente – há os afetos, a família e as falhas que a fizeram avançar. Conversámos com Catarina Furtado, no meio de vinhedos a perder de vista, no Hotel Les Sources de Caudalie, em Bordéus.

Entrevista Kelly Bailey. "O sistema não está feito para as mães"

O que é um ícone? "São aquelas pessoas que, quando morrem, há qualquer coisa que também morre com elas”, responde a atriz, e lembra-se de David Bowie, inesquecível, o homem que nunca deixou de mudar. Kelly Bailey, que há mais de 10 anos vemos nos ecrãs, também mudou, está mais crescida, já é mãe. Mas há coisas que permanecem, como aquela luz que vem de dentro e faz qualquer coisa a quem a recebe. Também é desse mistério reluzente que se fazem os ícones.