Come, bebe e sê feliz!

Há 100 anos iniciava-se a década mais louca e bem-disposta de todo o século XX. Revelava-se o cinema sonoro, dançava-se o charleston, descobria-se o jazz, a cocaína, os cabarés e os prazeres da vida noturna e do sexo sem tabus. A moda feminina mostrava as pernas e muita pele e as mulheres ousavam fumar em público e frequentar cafés. Os loucos anos 20 terminariam, no final da década, com a “queda” da Bolsa de Nova Iorque, mas o mundo e a vida das mulheres não voltaram a ser os mesmos.

Les Années Folles, The Roaring Twenties ou A Década Dourada. Assim, destas formas sonantes, se apelidaram os 10 anos de ritmos desenfreados e de pulsões hedonistas, em que os aviões começaram a cruzar os céus (Amelia Earhart foi a primeira piloto a voar sobre o Oceano Atlântico, em 1928), as mulheres conduziam carros (Dorothée Aurélie Pullinger criou, em 1923, o Galloway, o primeiro automóvel pensado especificamente para o sexo feminino), atreviam-se a fumar publicamente e ocuparam as esplanadas de Paris. Uma década, a compreendida entre 1920 e 1929, que a História conhece pelas noites ternas e despertares violentos e de que todos temos saudades e sem que nela tenhamos vivido.

Os tempos que se seguiram ao armistício de 1918 foram de estranheza. Mais de 14 milhões de mortos provocados por uma guerra que, durante quatro anos, se alastrara a meio mundo e deixara nos povos uma ânsia de tábua rasa e de recomeço. Acreditava-se que aquela guerra, a primeira verdadeiramente global da História, se destinara a acabar com todas as guerras. Convivera-se demasiado com a morte e a miséria. A Gripe Espanhola, de 1918 a 1919, aniquilou milhões de pessoas em todo o mundo. Havia, pois, na década que se lhes seguia, que saborear a vida até ao limite porque nada era mais volátil do que a felicidade e a juventude.

Terna é a noite

Dos Estados Unidos importou-se um novo lifestyle: moderno, jovem, trepidante. As donas de casa recorreram aos primeiros eletrodomésticos que prometiam deixá-las mais livres para cuidar de si e para gozar a vida. Atento às novas necessidades de homens e de mulheres estava também o industrial Henry Ford. Graças às linhas de montagem das suas fábricas, o seu modelo T permitiu ao americano médio deslocar-se em viatura própria e económica, bem como escassíssimas mulheres nos EUA, em França e na Inglaterra. Entre 1923 e 1929, a produção industrial norte-americana cresceu na ordem dos 64 por cento. Gigantes como a United States Steel Corporation, a General Motors, a Ford, a Standard Oil e a Gulf Oil faziam arvorar os seus estandartes um pouco por todo o lado.

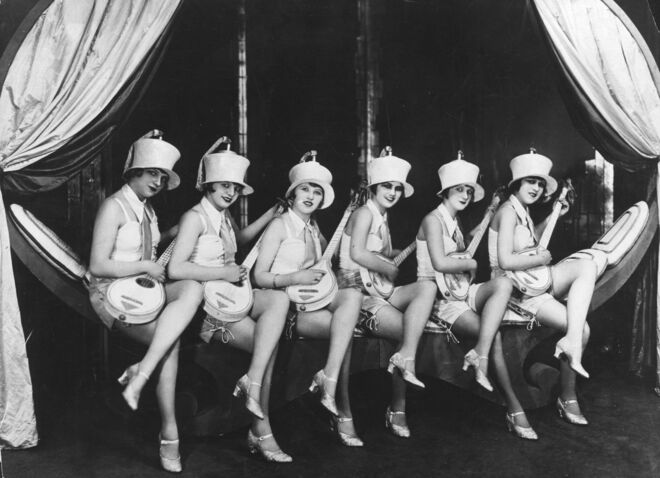

O mote dos anos 20 foi "Come, bebe e sê feliz porque… não viveremos para sempre". A lei era a do prazer. Dançava-se freneticamente o fox trot, o charleston e o shimny, ouvia-se com fervor religioso King Oliver, Bessie Smith ou Louis Armstrong. As jazz bands eram convidadas a gravar discos para que os seus fãs os pudessem ouvir também em casa.

A juventude descobria os encantos da vida noturna. Terna era a noite, como escreve o americano Francis Scott Fitzgerald, o romancista que melhor traduz o espírito volátil da década. Em Nova Iorque, tornavam-se lendários night clubs como o Cotton Club ou o Marocco. Em Paris, o café-concerto impunha novas vedetas como Maurice Chevalier, Mistinguett ou a norte-americana Josephine Baker, que ousava mostrar-se nua. Negra, vinda das profundezas do racista Sul dos Estados Unidos, encontrou em Paris um oásis de compreensão para a sua arte. Vestida apenas com plumas ou com um cinto de bananas, tornou-se um ícone de sensualidade e exotismo que fazia as delícias do público. Pablo Picasso, outro parisiense de adoção, evidentemente seduzido, chamou-lhe a "Nefertiti de agora".

Em Londres, Ada "Bricktop" Smith, uma cantora mulata da Virginia, aceitava alunos para aprenderem a dançar o charleston. Apareceram, entre outros cheios de vontade de experimentar, a herdeira Nancy Cunard e o príncipe de Gales, futuro rei Eduardo VIII. Foi para ela que Cole Porter compôs a famosa canção Miss Otis Regrets. A par desta folia, floresciam os espetáculos trepidantes das Folie Bergère ou os deslumbrantes shows das Ziegfeld Follies.

Em Portugal, a Lisboa da Primeira República descobria também os encantos das longas noites de boémia. Proliferaram clubes noturnos como o Bristol Club, o Maxim ou o Palace, sendo este o mais luxuoso de todos. Jogava-se, bebia-se, dançava-se e flirtava-se até de madrugada, de preferência ao som de uma jazz band. Atento aos segredos que a noite oculta, Reinaldo Ferreira, o mítico Repórter X, farejava histórias. E contava a de Charlotte, francesa de modos excêntricos, ex-artista de circo e amante de um croupier, que teria trazido para a capital portuguesa a novidade da cocaína. De tão nova, a substância não é ainda proibida, mas os rumores das desgraças por ela provocadas levam a dupla de compositores Almeida Amaral e Cruz e Sousa a compor a canção Maldita Cocaína. Será ouvida, pela primeira vez, na revista Charivari, levada à cena no Parque Mayer, em 1929. Muitos anos depois, Filipe La Féria dar-lhe-ia uma nova vida num musical que evocava esses anos em que, na verdade, se dançava sobre o vulcão de uma República em autodestruição.

A década das mulheres

Símbolos de pecado e de transgressão, figuras como esta misteriosa Charlotte ou Josephine Baker irradiam também uma nova aura de sedução. As mulheres tornaram-se protagonistas no mundo do espetáculo. O Cinema ainda não falava totalmente (estrearia The Jazz Singer, em 1927, um musical com Al Jolson), mas já fornecia os ídolos de milhões. Entre elas, brilhavam figuras como Gloria Swanson, Greta Garbo, Joan Crawford, Theda Bara, Lilian Gish, Mary Pickford, Norma Shearer, Janet Gaynor, Mary Pickford, Pola Negri ou Clara Bow, que se tornou a primeira "it" girl, inspirando milhões de espectadoras e influenciando comportamentos e modas.

Hollywood, máquina de sonhos, estruturava-se. Nasceram grandes estúdios como a Columbia Pictures, a Metro Goldwyn Mayer, a Warner Brothers ou a RKO. Os escândalos envolvendo estrelas vendiam revistas como "pãezinhos quentes" e, em 1926, a súbita morte de Rudolfo Valentino dilacerou os largos milhares de fãs do galã. Ao funeral acorreu, além da noiva, Pola Negri, uma multidão de mulheres desesperadas.

Este novo protagonismo feminino não é ocasional. Os anos 20 podiam também chamar-se, muito justamente, a década das mulheres. Depois da I Grande Guerra ter levado muitas delas a trabalharem fora de casa, nomeadamente na enfermagem, em fábricas, na agricultura ou no setor dos transportes, muitas delas não quiseram voltar a ser apenas donas de casa. Outras, pura e simplesmente, não podiam sequer encarar essa ideia, já que a guerra as tornara viúvas, deixando-as, frequentemente, com filhos pequenos a cargo. Esta nova independência económica traria muitas transformações ao longo da década seguinte: na política, na legislação, na educação, nas empresas e, como não podia deixar de ser, em casa e nas relações familiares, porventura o setor mais resistente a mudanças de mentalidade.

O pós-guerra trouxe, antes de mais, a extensão do voto feminino, tão empenhadamente reivindicado pelas sufragistas desde o último quartel do século XIX, dos países da Escandinávia (o primeiro país europeu a reconhecer o direito de voto às mulheres fora a Finlândia, em 1906) a outras regiões do globo. Perto do final da guerra, coube ao Canadá, à Rússia, à Alemanha e à Polónia fazê-lo. Em 1918, a Grã-Bretanha reconheceria esse direito a mulheres com mais de 30 anos, o mesmo acontecendo nos Estados Unidos, dois anos depois, com a aprovação da 19.ª Emenda à Constituição. Mas quando, alguns anos mais tarde, se discutiu a extensão desse direito a mulheres mais jovens, a revista Time sentenciou, moralista, que em circunstância alguma se podia confiar o destino das nações ao juízo de alguém cujas grandes preocupações eram uma "nova dança, um novo chapéu ou um homem com automóvel". Apesar de opiniões como esta, decerto partilhadas por muitos, o sufrágio universal avançaria, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, ainda antes do final da década.

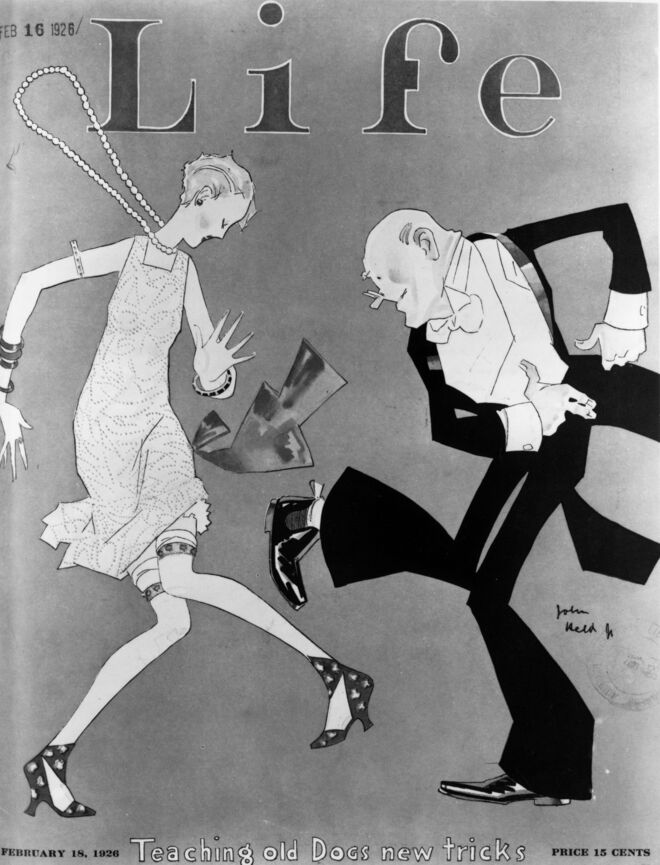

As endiabradas flappers

Mas quem eram estas raparigas que causavam tanta polémica? Estavam omnipresentes na publicidade (sobretudo de cosmética e de moda, mas também de marcas, como a Coca-Cola) e na imprensa da época (como demonstram, por exemplo, jornais como o Diário de Lisboa, fundado em 1921, ou revistas como a Illustração Portuguesa ou a Modas & Bordados). Em Portugal, eram frequentemente designadas pelo nome dado ao seu penteado (à "Joãozinho") e no Brasil preferia-se o curioso termo de "melindrosas". A origem da designação flapper é desconhecida, mas nos anos loucos a palavra entrou facilmente na linguagem do dia a dia, inspirando, logo em 1920, o título de uma coletânea de contos de Scott Fitzgerald (ao que consta inspirados em Zelda, a sua mulher), justamente intitulada Flappers and Philosophers. Embora não se soubesse, ao certo, como traduzir o termo para outras línguas, sabia-se o que designava: raparigas quase sempre muito jovens que usavam o cabelo cortado acima das orelhas, saias à altura do joelho e que fumavam e dançavam noite fora nos novos clubes de jazz. Algumas, pasme-se, até conduziam o seu próprio automóvel. Irradiavam uma energia nova que parecia tomar as cidades de assalto e não tinham medo de lutar pela independência económica. Para escândalo de muitos que consideravam subvertida a ordem das coisas. Em 1919, um cronista do britânico Daily Mail, alarmado, chamava a atenção para o facto da I Grande Guerra ter deixado à Europa um "grande excedente de mulheres". Por excedente, leia-se a quantidade de raparigas que ficariam por casar!

Novos tempos, nova moda

A revolução na moda que acompanhou tal mudança de costumes não se iniciou nos anos 20. Começou a insinuar-se ao longo da década anterior, com o aligeiramento da silhueta feminina a ser compensada pela riqueza dos tecidos. Em Paris, nos anos imediatamente anteriores à guerra, Paul Poiret libertou as suas ricas clientes dos espartilhos para lhes propor formas inspiradas no que ele pensava acontecer nos serralhos do Médio Oriente: calças e saias largas e fluidas, casacos e peitilhos de vestidos ornamentados como tapeçarias.

Nos anos seguintes, outros criadores de sucesso desenvolverão esta ideia. Será o caso de Jean Patou (autor de todo um novo conceito de moda sportswear para mulheres, nomeadamente para tenistas), mas sobretudo o de Gabrielle Chanel que, a partir da sua boutique da estância balnear de Deauville, no final dos anos de 1910, iniciou uma revolução sem precedentes na história da moda feminina. Senhora de uma determinação única, esta mulher, órfã de mãe e abandonada pelo pai num lar de religiosas, tinha pouca consideração pelos "bem-nascidos" e pelos símbolos do seu poder. A silhueta das mulheres da Belle Époque, com os seus chapéus monumentais e cinturas impossíveis, deixava-a horrorizada. Coco Chanel subiu as saias, introduziu as calças amplas, os casacos e as camisolas cardigãs, e, mais tarde, a petite robe noire de cocktail. Esta aparente simplicidade, a que os seus detratores chamavam "moda pobre", era compensada por uma profusão de acessórios, desde os colares de pérolas, os alfinetes de peito (nomeadamente as camélias brancas que se tornaram um símbolo de Chanel), as luvas e os sapatos que, com as bainhas subidas, conheceram um novo destaque. O importante era assegurar à mulher uma nova liberdade de movimentos, mais próxima de uma vida mais livre quer na cidade, quer no campo ou na praia, cujos encantos foram redescobertos também nesta época.

Mas se a maioria não tinha acesso a roupas de Chanel ou de Jean Patou, nem por isso deixavam de seguir as tendências. Um pouco por todo o Ocidente, a imprensa destinada às mulheres passa a dar uma nova atenção à moda, publicando ilustrações ou fotografias dos modelos de Paris que as clientes, por sua vez, levavam às suas modistas. Algumas revistas passaram mesmo a incluir moldes que facilitavam a tarefa a profissionais e a amadoras.

Ao alcance de todas parece estar o novo corte de cabelo, dito à garçonne ou, como referido atrás, à Joãozinho, como se lhe chamará em Portugal e no Brasil. Mal visto pelas habituais ligas da moral e dos bons costumes que não tardaram a invocar a perversa masculinização da mulher (a começar por Victor Marguerite, o autor do romance La Garçonne, publicado em 1922), a tendência cresceu irresistivelmente da China a Los Angeles, da Moscovo soviética ao sertão brasileiro. Unia, capilarmente, uma datilógrafa ou uma professora a "estrelas" de cinema como Louise Brooks ou Clara Bow.

Tudo parecia possível, mas este clima de exaltação não durou para sempre. Sob o frenesim da música de dança e do champanhe ocultavam-se contradições profundas. A desigualdade social, denunciada por homens como Charlie Chaplin ou pelo romancista John dos Passos, nunca deixou de existir e aumentou drástica e tragicamente nos anos da Grande Depressão. Dessa dor imensa alimentaram-se os autoritarismos violentos que conduziram à II Guerra Mundial. Perante a catástrofe, os anos 20 passaram a ser a década de que todos tinham saudades.

As portuguesas

A Primeira República não foi doce para as suas cidadãs, embora algumas se tenham batido arduamente pela implantação do novo regime, como demonstra a criação, em 1908, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Em 1911, uma das dirigentes dessa Liga, a médica Carolina Beatriz Ângelo, desafiou o poder instituído ao recorrer ao tribunal para que o seu nome fosse adicionado aos cadernos eleitorais, uma vez que, na sua condição de viúva e de mãe de filhos menores, reunia as condições que a lei considerava necessárias para votar. Com uma decisão favorável do juiz João Baptista de Castro, Carolina tornou-se, a 28 de maio desse ano, a primeira mulher a fazê-lo, não só em Portugal como também na Península Ibérica. Humilhado, o Governo não permitiu que o exemplo frutificasse. Menos de dois anos depois, a lei seria mudada de modo a tornar bem explícito que o voto estava reservado apenas aos cidadãos portugueses do sexo masculino. Este revés não impediria, porém, as mulheres portuguesas de continuarem a lutar por mais direitos em casa e na vida pública. Em maio de 1924 realizou-se o Primeiro Congresso Feminista e da Educação, inaugurado pelo Presidente da República com a participação de, entre outras, Aurora Teixeira de Castro ou de Adelaide Cabete. Foram apresentadas propostas muito avançadas para a época, tal como a instituição de uma licença de parto (de um mês após o nascimento da criança), a importância da igualdade jurídica no casal ou a necessidade de uma educação sexual em meio escolar.

O segundo congresso realizar-se-ia em 1928 (já sem a participação de qualquer membro do Governo) e nele uma jovem jurista, Elina Guimarães, defenderia que a mulher deveria receber parte do seu salário durante o período de repouso obrigatório anterior e posterior ao parto e que a gravidez não podia ser considerada motivo para a cessação de um contrato de trabalho.

À parte as dificuldades quotidianas, em Portugal, como no resto do mundo ocidental, o protagonismo das mulheres era cada vez maior. No Parque Mayer, em Lisboa, o teatro de revista arrastava multidões e as rainhas incontestadas eram atrizes como Luísa Satanela, Corina Freire, Irene Isidro ou uma muito jovem Beatriz Costa. No palco irradiam glamour e, fora dele, é-lhes permitida uma liberdade de movimentos ainda vedada às outras mulheres. Conduzem automóvel próprio, seguem a última moda de Paris com a saia curta e o cabelo cortado à garçonne.

Na sua bela casa às Amoreiras, Veva de Lima (aliás, Genoveva de Lima Mayer Ulrich) cria um salão literário, pelo qual passam regularmente figuras como Afonso Lopes Vieira ou o casal formado por António Ferro e Fernanda de Castro. Conhecida pela sumptuosidade das suas festas e pela sua figura exuberante, Veva chegou a impressionar vivamente a jovem Isabel II quando o marido de Veva, Rui Ulrich, foi embaixador de Portugal em Londres.

Na imprensa feminina começavam a afirmar-se mulheres como Helena de Aragão (dirigiu publicações como a Modas & Bordados ou a Eva), Maria Lamas (trabalhou em várias publicações generalistas, mas dirigiu durante vários anos a Modas & Bordados) ou Carolina Homem Christo (proprietária e diretora de revista Eva, a partir de 1939, tendo, por várias vezes, enfrentado publicamente os censores do regime).

Algumas mulheres portuguesas ganhavam asas, metafórica e literalmente. Em 1926, Margarida Bastos Ferreira tornar-se-ia a primeira Miss Portugal, ao representar o nosso país num concurso de beleza internacional nos Estados Unidos. Com apoio familiar, as jovens Maria Helena Vieira da Silva e Sarah Affonso partiriam sozinhas rumo a Paris, à descoberta do que de mais moderno e vanguardista se fazia no domínio das Artes e, em 1928, Maria de Lourdes Teixeira, de 21 anos, tornava-se a primeira portuguesa a conseguir o brevet de piloto aviador.

Mas estas eram as exceções que confirmavam a regra da ausência de liberdade entre as mulheres: Florbela Espanca, embora reconhecida publicamente pela qualidade da sua obra, ia sofrendo na pele o estigma da ser uma mulher livre e inconformada. Desesperada e sozinha, suicidou-se a 8 de dezembro de 1931. Sintomaticamente, o crime da década, em Lisboa, teria como vítima uma mulher bela e independente. Chamava-se Maria Alves, era uma "estrela" em ascensão no pequeno olimpo do Parque Mayer, e foi espancada até à morte pelo amante, o empresário Augusto Gomes. O triste caso comoveu a opinião pública e contribuiria para a glória breve (como é sempre a dos jornais) de António Ferro ou de Reinaldo Ferreira, o Repórter X.