“Ser homem na Venezuela, hoje, é um problema, ser mulher é uma tragédia”

Karina Sainz Borgo narra a história de uma venezuelana que perdeu a sua identidade, e que para fugir do seu País terá, para sempre, que viver com a culpa de sobrevivente. Um livro que é uma carta de amor à Venezuela.

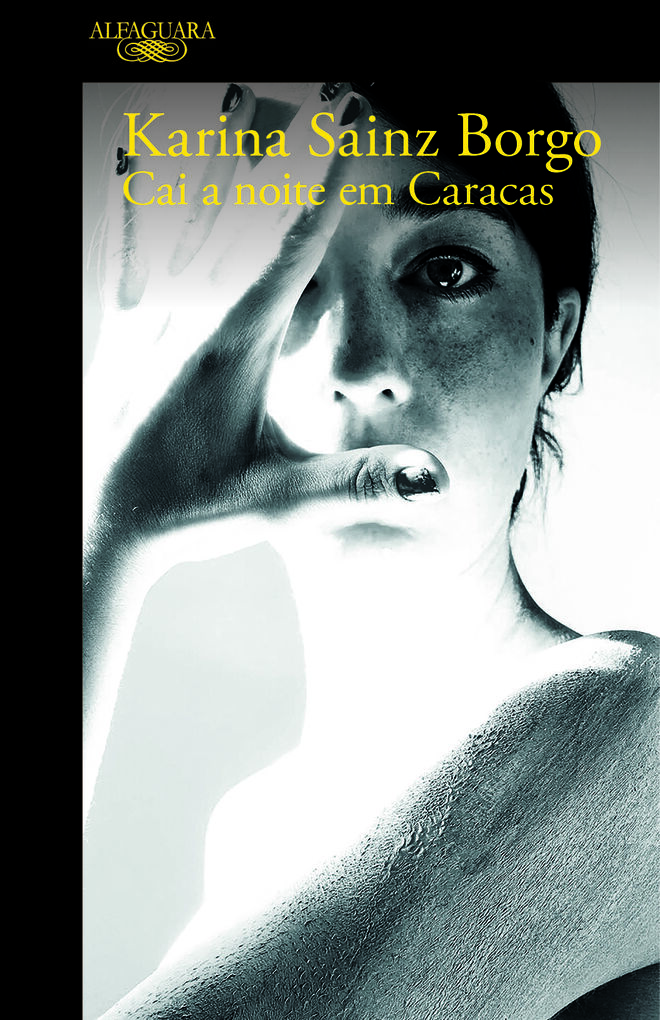

Karina Sainz Borgo [Caracas, 1982] tem 37 anos e trabalha como jornalista de cultura no jornal digital Vozpópuli, de Espanha. O seu primeiro livro, Cai a noite em Caracas [no original, La hija de la española] centra-se na história de Adelaida Falcón, uma caraquenha a quem o luto da morte da mãe é negado porque logo de seguida lhe é tirado tudo, de assalto. Ao perder a única figura com quem tinha uma laço verdadeiro, a mãe, ao ver a sua casa em estilhaços e os seus escassos bens a acabar, Adelaida tem uma hipótese de escapar do País, ao assumir a identidade de uma moribunda: a espanhola Aurora Peralta. Só que o seu passaporte para a liberdade é simultaneamente a perda da sua própria identidade, que mesmo em estilhaços assentava nas raras memórias felizes da sua infância, numa Venezuela ainda próspera e bela. Cai a noite em Caracas é um retrato social escrito na primeira pessoa sobre morte, luto, perda e sobrevivência, a par de um país que se arruinou política e socialmente, e onde a esperança se apaga a cada dia que passa. Onde a fome, a miséria, o medo e a repressão são reais, fruto de um regime político opressivo e oposto à democracia. O primeiro livro de Karina Sainz Borgo será publicado em 25 países, incluindo Portugal (pela Penguin Random House, chancela Alfaguara). Conversámos com a escritora.

O que a impeliu a escrever? É um instinto que vem desde sempre?

Tenho 37 anos e comecei a trabalhar como jornalista aos 17. A minha relação com a literatura começou muitos anos antes, e segui jornalismo porque me queria dedicar à escrita. Quando tinha quinze anos isso já era muito claro. É claro que o fazia de forma um pouco desajeitada e com poucos meios, mas à medida que fui crescendo comecei a ler mais e mais. Cresci num convento muito conservador, num colégio de freiras, dos sete aos dezasseis anos. Se eu sobrevivi, se o meu espírito sobreviveu, foi graças à leitura. É que a educação laica é muito excepcional [na Venezuela].

Como é que encontrou o jornalismo, nessa altura? Qual foi o seu primeiro trabalho?

Foi num canal de notícias, mas não gostava. Eu queria antes trabalhar na imprensa escrita, e acabei por ir para o jornal El Nacional. Quando havia imprensa livre no meu país havia um "sistema de meios de comunicação". Havia o El Universal, o jornal conservador, e o El Nacional, que já não é impresso, só circula em PDF (porque não há dinheiro). Trabalhei dois ou três anos e escrevia sobre cultura, mas adorava fazer jornalismo político, pedia muitas vezes que me mandassem para este tipo de trabalhos. Durante o período em que tudo ainda estava em ebulição, vi muitas coisas do "primeiro chavismo". Sempre trabalhei na esfera cultural, na Venezuela, escrevi uma vez um ensaio sobre como os escritores intelectuais venezuelanos se pronunciavam politicamente ou não. Sobre o posicionamento político dos escritores.

Aos 24 anos saiu da Venezuela rumo a Madrid. Quais foram as razões que levaram a essa decisão?

Nos primeiros tempos ia e voltava, mas fui-me dando conta de que cada vez mais pessoas iam embora devido ao processo profundo de crise económica…. E cada vez era mais difícil sentir-me parte da minha terra. Os meus avós eram espanhóis republicanos e durante a Guerra Civil espanhola tiveram que ir para França. Quando o meu pai era pequeno foram para a Venezuela, chegando no início dos anos quarenta. E nunca mais quiseram voltar ao país de origem, nem nunca mais falar dele. Falavam pouquíssimo de Espanha. Passou-se com eles o que se passou comigo. Por isso é que a história deste livro está bem assente na família Peralta, família que fugiu do pós-guerra, da pobreza. E os netos e filhos têm que fazer o mesmo, precisamente oitenta anos depois, mas do outro lado. A presença europeia é muito importante, representada aqui pela identidade de Aurora Peralta (já que Adelaida Falcón não tem nenhum passaporte europeu).

Este seu primeiro livro não é um grito político, mas há algumas alegorias ao poder…

O livro tem muitas alegorias… A La Mariscala [figura feminina líder de um grupo revolucionário que pilha casas no livro] é o poder repressivo. A Aurora Peralta "é" o cruzar do mar. Foi muito importante contar esta história com beleza mas também com muita violência. Se eu quisesse escrever uma reportagem, seria diferente. Mas quis contar a tragédia venezuelana, que é muito profunda.

É um livro, até certo ponto, autobiográfico?

Eu digo sempre que este romance tem vindo a ser escrito a minha vida inteira. Em 2017, começa a dar-se a repressão mais forte na Venezuela. E como eu sempre senti a "culpa do sobrevivente", como me sinto culpada por ter vindo para Espanha, sentei-me a escrever. Quando saiu a primeira frase, de repente passou um fim de semana e saíram as primeiras trinta páginas. Comecei a construir a estrutura, e passaram dois anos. Foi o momento em que senti que estava preparada.

É uma história de luto e de perda de identidade. Quão duro é falar destes dois temas?

São temas que me interessam muito: a morte, a morte violenta, tão associada ao continente em que nasci; a memória e a identidade, a pertinência e a família… O que acontece quando se perde tudo isto? Quando nem se pode enterrar um morto, porque há medo, quando nem se podem ter recordações, porque alguém destruiu tudo, em sua casa? É um sentimento de não pertença, de perda de identidade. O pior que pode acontecer é deixarmos de ser nós mesmos. Sempre foi muito claro que queria retratar a sobrevivência e a culpa de sobrevivente. O regime totalitário mais agressivo leva sempre a um sentimento de não-pertença. Por exemplo, Primo Levi [químico e escritor] sobreviveu a Auschwitz mas acabou por suicidar-se. Não, não era uma reportagem jornalística que queria fazer deste livro, com título, lead e data. Quis transmitir ao leitor a tragédia tremenda que pode atravessar uma pessoa, uma sociedade que vive com medo. Aconteceu à Europa do pós-guerra, à Alemanha nazi… O medo calou muitas pessoas para sempre.

Ao sentir "a culpa de sobrevivente", voltar à Venezuela é uma ideia que a persegue?

Fisicamente, eu parti, mas a minha cabeça nunca saiu de lá. O problema é que, querendo regressar, voltaria a um País que já não existe e que está moralmente destruído. A nostalgia e a dor ajudaram-me a escrever a parte mais bonita desta história, não foi a violência. Foi uma forma de escrever uma carta de amor ao meu País. Eu acho que o meu livro é honesto porque nem é ficção nem autobiografia, mas sim o espelho da tragédia venezuelana numa história de uma mulher que perdeu tudo.

As protagonistas são mulheres. São elas que mais sofrem com esta repressão?

Eu cresci numa sociedade ‘matricêntrica’ onde as mulheres são fundamentais, ainda que não possam tomar a decisão final. Há uma frase que abre o livro, que é uma parte de um poema de Yolanda Pantin, "el hueso pélvico" e que alude à estátua de Maria Lionza [uma entidade mística, como uma deusa, do imaginário venezuelano]. A sua estátua fez parte de um projeto de renovação moderno, do século XX, da Universidade Central da Venezuela. Maria Lionza está nua e segura um osso pélvico, e é adorada pelos que acreditam em bruxarias e magia negra. É uma imagem tremenda do complexo do País. Ser homem na Venezuela, hoje, é um problema, ser mulher é uma tragédia em série. As mães são o centro das famílias, normalmente monoparentais, em que os homens são "fantasmas" [alusão à ausência]. Tudo o que escrevi e escreverei será sempre protagonizado por mulheres. Por exemplo, as personagens das tias, representam mulheres fortes que mantêm a sua casa, sozinhas, e que lutam pelos seus bens. E isso não é nenhum fenómeno estranho nem em Espanha, nem em Itália, nem em Portugal, porque é algo cultural. É algo que distingue a sociedade latina e mediterrânea.

Qual é o primeiro passo para uma possível mudança na Venezuela?

O mais urgente é convocar eleições. [Nicolás] Maduro, que é uma pessoa pouco democrática, tem que aceitar a convocação de eleições. Segundo a Constituição, ele é quem está autorizado, como Presidente da Assembleia, a convocá-las. Depois, admitir que existe uma crise humanitária. Há uma série de ajudas retidas na fronteira porque não as deixam passar. As eleições e a declaração de crise são urgentes. É a minha opinião, claro que muito pessoal.

Da fome à violência, o que mais a marcou nas últimas visitas ao País?

Doeu-me como se pode ir roubando o alento a um País. Perguntam-me muitas vezes como se instala a ditadura em tão pouco tempo. Começa com a linguagem: contra-revolucionário, esquálido, oligarca, traidor… Toda essa linguagem se converte numa arma política. Para mim, o chavismo é a [personagem] La Mariscala: um poder estranho, que resulta em desigualdades sociais tremendas, que é de uma crueldade gigante, e que alenta a ignorância, proporciona-a e vive nela. Esse poder pode arrasar um país por completo. Descobri que os países se suicidam, e que a Venezuela se suicidou. Comprou um bilhete expresso para a morte.

Nos últimos quinze anos, a taxa de suicídios na Venezuela quadruplicou. Como é que esse caminhar para o fim chega à sanidade mental das pessoas?

Por várias razões. Desespero… mas há outra muito mais irónica: que são as mortes políticas absurdas que foram branqueadas e encobertas [sendo classificadas como suicídios]. As pessoas estão desesperadas… uma pessoa que trabalhou na indústria petroleira durante vinte anos, encontra-se de repente na rua, porque não teve garantias. É normal que as pessoas enlouqueçam.

Essa repressão chega, naturalmente, à comunicação social. Como é que se sabe realmente o que se passa nos países em tempos de crises como esta?

Nos últimos anos desapareceram mais de 300 meios de comunicação. Há uma lei que permite, ao primeiro "ataque" ao governo, por mais pequeno que seja, multar ou fechar um jornal. Os "sobreviventes" do jornalismo [venezuelano] fazem-no com valentia, poucos recursos, e basicamente através do Twitter. Porque ou vão presos ou tiram-lhes os passaportes. É muito complicado compreender o complexo venezuelano. É complexo como na Síria, ou como no Médio Oriente. Há muito interesse informativo - seja na Venezuela ou em Portugal.

Só quem vive, neste momento, no epicentro da crise venezuelana sabe realmente o que se passa?

Há muitas coisas que escrevi baseando-me em relatos de pessoas que estão lá, outras coisas que vi pelos meus próprios olhos. Não escrevi este livro para fazer campanha contra o regime, mas o contexto é real. Não é um livro político. É uma história sobre a sobrevivência à perda e sobre a culpa que dela advém.